以《西游记》为原型改编的电影层出不穷。作为时代的集中反映,电影改编的程度与角度反衬出文化变迁的样式。作为《西游记》的主角,孙悟空被挖掘出的品性在人性、魔性与神性之间游离。在文本创作层面,颠覆式与取材式改编共存,逐渐远离对原著的忠诚。同时,特效技术将电影进一步奇观化,蚕食着以蒙太奇理论为主导的传统故事片版图。就整体来看,近年西游题材电影改编所呈现出来的整体样式是分裂的与反传统的。

The films adapted from Journey to the West emerge in an endless stream. As aconcentrated reflection of the times, the degree and angle of adaptation reflect the style of cultural change. As the leading role of Journey to the West, Sun Wukongs character is dissociated from human nature, devil nature and divinity. At the level of text creation, subversive and material adaptations coexist, gradually drifting away from loyalty to the original. Meanwhile, VFX makes movies more spectacular, encroaching on the traditional story films dominated by montage theory. On the whole, the overall style presented in the adaptation is split and anti-traditional.

《西游记》是一个超级IP[1]。近年来,由《西游记》改编的电影层出不穷,改编深度相去甚远。作为主要改编对象,孙悟空本身就是西游记原著中的叙事重点,整个西游故事也可以被看作是孙悟空由妖到佛的修炼过程。较早期的西游题材影视作品受限于观众口味、改编眼光以及审查宽容度,往往较严谨地按照西游记原著改编,譬如1986年版电视剧《西游记》及上海美术电影制片厂的《金猴降妖》等,而最近30年,创作者对于西游题材的挖掘进入新的层次,20世纪90年代堪称颠覆式改编的《大话西游》着眼于爱情故事,涉及孙悟空的情感及人性表现。进入2010年之后,文艺创作者开始不甘于表现孙悟空的人性、神性,于是进一步开发其魔性,充分发掘孙悟空更多维度的性格。同时,改编方式与尺度以及视觉特效也对《西游记》改编电影产生着巨大的影响。

1 七部电影,六种影调

《大话西游之月光宝盒》(1995年1月,豆瓣8.9分)、《大话西游之大圣娶亲》(1995年2月,豆瓣9.2分,图1),应被定义为“早产的个性解放爱情电影”。谓之“早产”,是因为人们在20世纪90年代仍沉浸在对传统名著的翻译式改编中,直到10年之后待人们思想逐步解放,它才被再次挖掘出来,在大学校园和青年人中掀起波澜并被视作后现代主义爱情电影的典范,令其在经典《西游记》面前竖起一道反叛的丰碑。不得不承认,《大话西游》虽然被人们冠以“出格”“无厘头”“后现代”“解构主义”等与正统格格不入的名头,但内核却是经典的爱情故事。

《大圣归来》(2015年7月,豆瓣8.2分,图2)是一部好莱坞式合家欢情感动画电影。

它将主人公唐僧(江流儿)幼年化并且将电影的主旋律定调为“友情”,便具有了符合核心价值的基调。虽然表面是降妖除魔解救孩童的“正邪斗争”故事,但主线被设置为江流儿与孙悟空之间的友情,令人颇为耳目一新。故事套路来自好莱坞类型片中较为成熟的情节设置和情感关系,其核心是打造两个核心人物之间牢固的情感。类似的设置屡见不鲜,如《超能陆战队》中的小宏与大白,《怪物公司》中的大眼萌与绿毛怪[2]。动画作品要求对人际关系的表现避免过于成人化,不涉及爱情、利益纠纷等内容,在剧情编排中常见“肢体哑剧”(孙悟空试图打开手腕上的封印)和杂耍(客栈中猪八戒与山妖男的斗法),将人际关系甚至敌我关系单纯化处理。

《西游记之大闹天宫》(2014年1月,豆瓣4.1分,图3),被戏谑为宫斗剧模式的“中式影视基地美学”[3]代表作。该片的改编点在于将“大闹”的原因复杂化,原著中将其定性为孙悟空顽劣本性所致,而在该片中孙悟空被杜撰成一个被权术摆布的棋子。影片最令人失望之处在于价值观的缺失,作为一个正邪对立故事,并没有传达出碰触人心的精神内涵。电影所呈现的仍然是一片“黑暗森林”,传达的是“成王败寇”的陈腐“宫斗”观念,看不到人性层面的进步意义。并且,这部作品充斥着“违和”的特效:金光闪闪的天宫,三流儿童剧式的花果山[4],粗糙的绿幕抠图……以至于像是把口味对立的低劣食材扔进一口锅里乱炖。

《西游记之三打白骨精》(2016年2月,豆瓣5.7分,图4)将《西游记》经典段落再现。电影沿着原著方向进行了大胆但不脱离精髓的改编,增强了师徒互动,尤其心理层面的猜忌。影片对反派白骨精的塑造堪称亮点,使之从一个“扁平”的妖精角色,变成一个有性格、有故事、有坚持的反派,乃至于在最后唐僧要度化她时,她也坚决不从只想继续为妖[5]。从视觉层面来看,影片战斗场面宏大,冲击力极强,但动漫感强烈的绘景风格令人出离电影情节,这违反了电影美工的基本意义指向原则——追求视觉真实感,即便架空的魔幻世界亦不能例外。

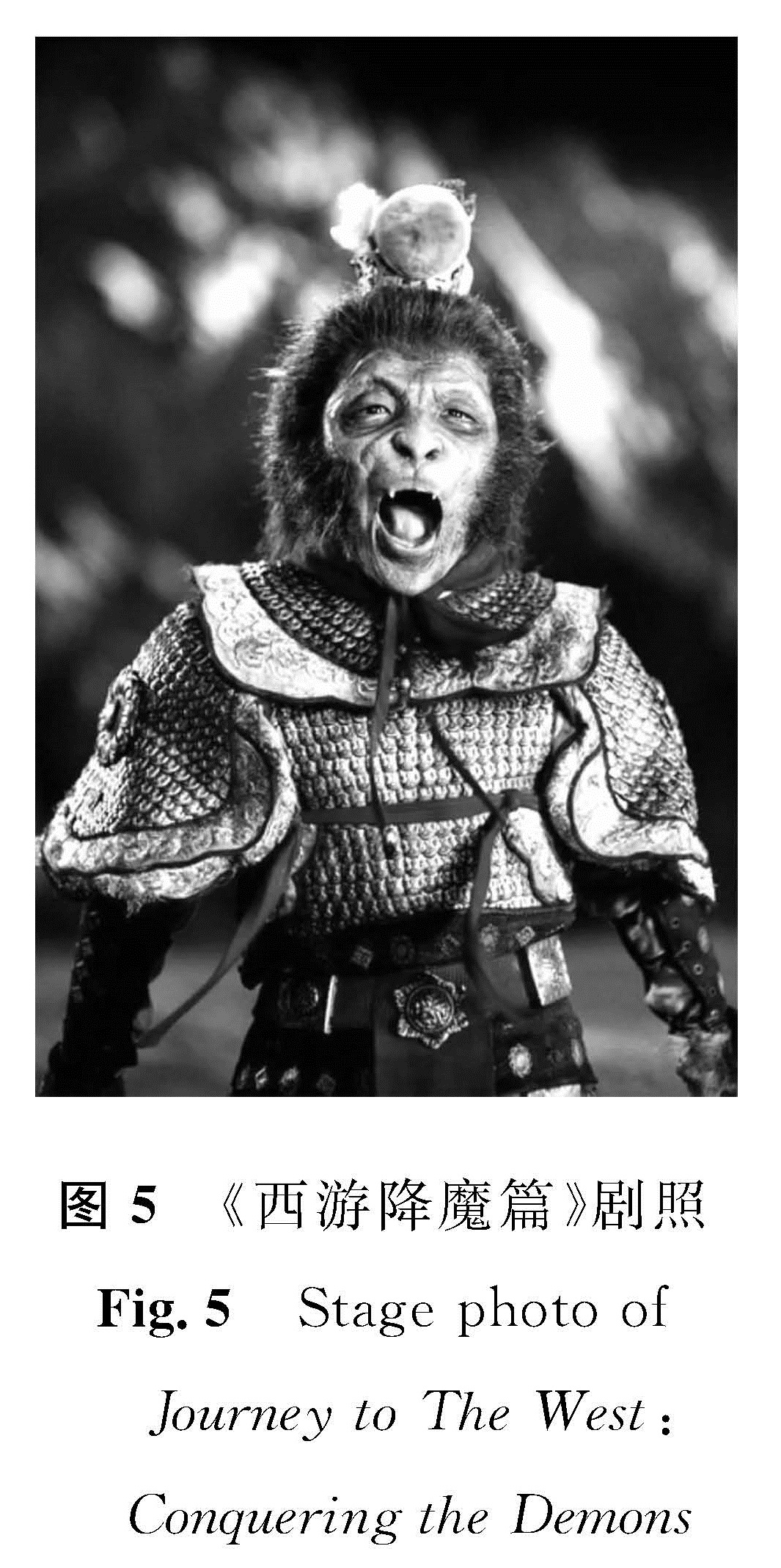

《西游降魔篇》(2013年2月,豆瓣7.1分,图5)大胆地将西游主角进行了轮替。影片讲述驱魔人陈玄奘收服鱼妖、猪妖与大魔王孙悟空的故事。编剧将影片根据收服三个徒弟分成三段式结构,引入游戏关卡设置,孙悟空被设计成大反派,这是本片最为颠覆性的设计。影片最成功之处在于将“爱情”作为一条重要线索贯穿始终,段小姐只身犯险救玄奘于既死,而牺牲了自己的如花般生命,这种为爱牺牲的理想主义爱情观颇令人动容。《西游降魔篇》之所以获得不错的评价,在于其延续了大话西游的情感路线,令人在段小姐热烈情感的最终涅槃中获得最高的心理落差,就如同《大话西游》中紫霞仙子在孙悟空的怀中离去令人热泪盈眶。

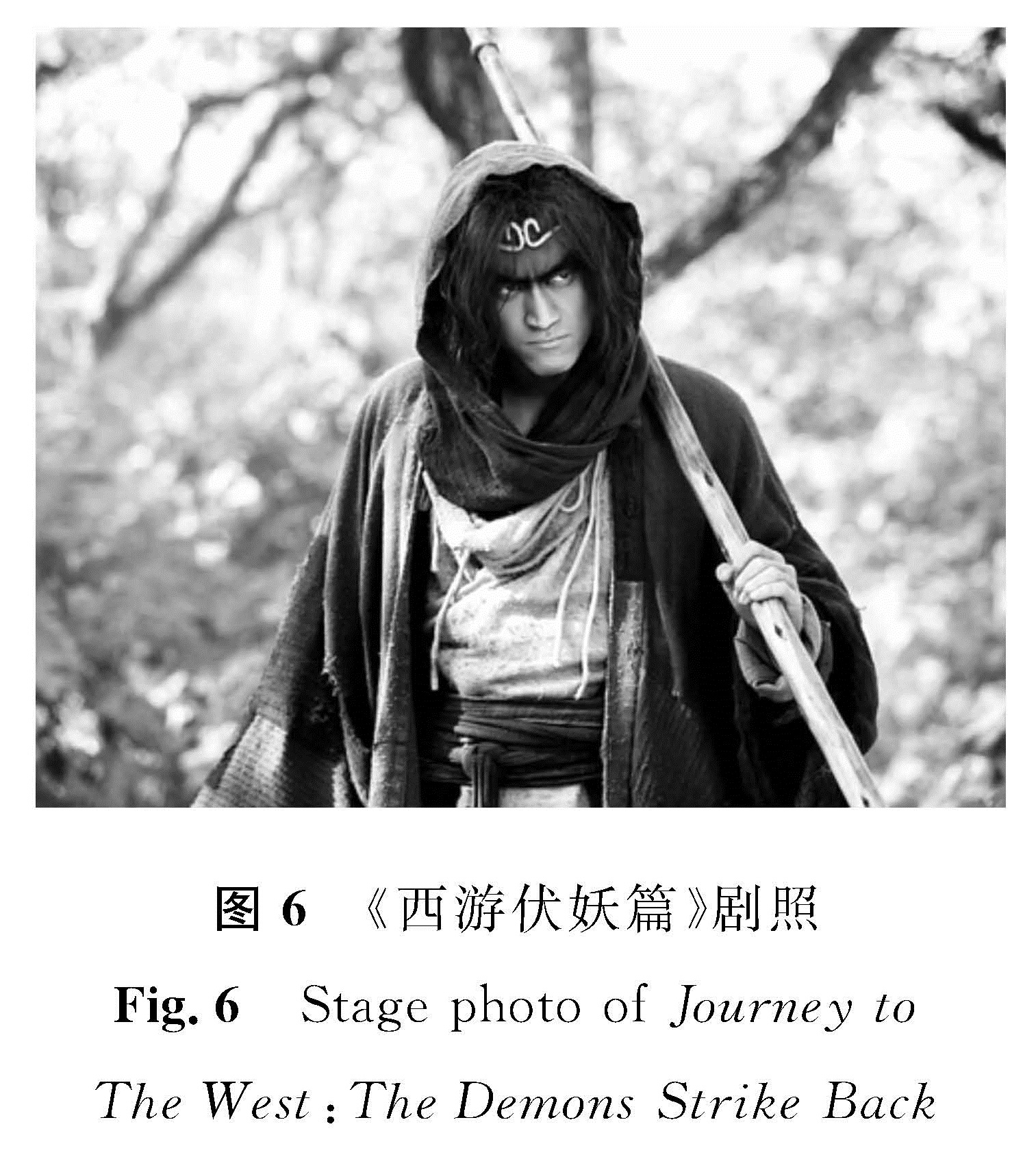

时隔4年时间,《西游伏妖篇》(2017年2月,豆瓣5.8分,图6)在人们的满眼期待中姗姗来迟,然而视觉特效掩盖下的价值空心化却令人失望。电影串联了原著中的几个降妖章回并大胆演绎,但导演徐克对视觉特效的执着令电影丧失了宝贵的情感空间,其中被塞满乖戾的视觉特效。师徒4人对战蜘蛛精、红孩儿决战孙悟空、悟空斗如来等高潮段落不可谓不精彩,但节奏凌乱,加速画面多,缺乏铺垫与节奏使得故事层次感大为缺失,令观众失去对情节及角色的共情心理。

2 神性、人性与魔性的深入挖掘

作为影视作品母体的文学,孙悟空的渊源本身就是一个谜。对孙悟空人物来源的历史考证有多种说法,如“车奉朝”说、“石磐陀”说、“哈奴曼”说、“水怪无支岐”说等[6]。在宋代的《大唐三藏取经诗话》中就已出现担任“护法僧”的“猴行者”形象,为西天取经的故事平添了神奇色彩。吴承恩并没有忽略孙悟空原始生命力中的非理性冲动,即野兽的劣根性,在除妖降魔间隙插入的闯祸故事不在少数。元代《西游记平话》等话本及杂剧,为吴承恩的《西游记》撰写提供了很多素材。此时的孙悟空的魔性逐渐突出,不仅破坏蟠桃会、偷吃仙丹,还性淫好色,霸占金鼎国王的女儿为妻,在女儿国动了凡心,调戏铁扇公主等[7]。孙悟空性格中有关叛逆之心和魔性的源头极可能来源于此。

人们对《西游记》的传统视觉印象来自1986年那部脍炙人口的电视剧。受限于当时的意识形态及价值观的局限,电视剧的两个主角唐僧和孙悟空都仅仅被塑造成了承担取经任务的“人”,虽然时有争执,但仍然惺惺相惜,师徒关系笃定。20世纪90年代刘镇伟和周星驰重新打造的《大话西游》里,师徒俩则成了不打不相识的冤家:唐僧是婆婆妈妈、废话连篇的丑角,而孙悟空则被演绎成为爱所困的风流情种。18年后,周星驰执导的《西游降魔篇》里将师徒二人的角色对调,把主角唐僧(驱魔人陈玄奘)刻画为一个被爱的对象,使之在成佛与爱情之间纠结取舍,而孙悟空则成了狰狞狂暴、凶残无情的最大反派。周星驰执导的两部作品在人物造型上相对经典有所突破,孙悟空从金毛美猴王变成了黑发猴王,人物形象并不俊美,却带一股冷酷邪气,这是典型的用以传达孙悟空“魔性”的处理手法,《西游降魔篇》更将孙悟空塑造成身高不足三尺的邪魔。

诚然,被妖魔化的并非仅仅孙悟空,《西游伏妖篇》中师徒之间勾心斗角的关系算是反传统的亮点,唐僧的虚荣与做作、悟空的冷酷与低调、八戒的贪婪与色欲都令人印象深刻。一脸杀气的孙悟空不但暴虐成性、杀人如麻而且对世界怀着刻骨仇恨; 而唐僧则虚荣、伪善、懦弱、无能又刚愎自用,集合了人性中最让人蔑视、厌恶的缺陷。4人取经之路,与其说捉妖驱魔,倒不如说以黑吃黑,弱肉强食。正义与邪恶的界限在这里几近消失,可以说《西游伏妖篇》将西游人物拉到一个极端——妖魔。

3 文本创作层面的分解与重构如语言学家克里斯蒂娃所论证的一样,对一部作品的演绎或再加工是创作者在仔细研究先前文本之后,对其进行一定的肯定或否定的批评行为,进而从中获取自身的发言权[7]18。电影编剧们的创作实际上是在原有故事的基础上进行打乱重排。黄会林教授在《“改编体”电视剧论》中总结了影视改编的四种方式,即再现式、节选式、取材式、重写式(颠覆式)[8]。显然,《三打白骨精》与《西游伏妖篇》属于取材式,主要人物与故事都与原著相近,延续传统的善恶、正邪二元对立。而《大闹天宫》虽然同为孙悟空与天界神魔之间的斗争故事,但是前因后果完全原创,应该定义为取材式与重写式之间的形态,稍显不伦不类。

而颠覆式改编可以是对原著的某一部分,甚至是全部内容进行的“完全”改造。此改编方式始于20世纪后期后现代主义浪潮在全球的兴起,后现代主义对绝对的质疑以及对多元的探索为文学向影视的改编提供了一个新的方向。由于此类改编往往借助名著的知名度,在自己熟悉的作品中冠以大众熟悉的人物或名目,创作的却是极具原创意味的故事[7]15。因此这一类型的改编作品也饱受争议。诞生于20年前的《大话西游》与近年的《大圣归来》和《西游降魔篇》都是借用西游人物讲述原著中完全不存在的原创情感故事,属于颠覆式(或重写式)改编。《大话西游》与《西游降魔篇》都是爱情主线,而《大圣归来》则是友情主线。“情”是它们的共同核心。

在互联网的勾连之下,观赏者眼界不断提升,不再满足常规情节,追求刺激、反转、“变态”与“段子化”,越来越多的文艺作品呈现出富养化与过度挖掘和解读。在原著中始终作为配角的唐僧(玄奘)逐渐上位成为新的表现重点。主角由具有强烈反叛精神的英雄式人物孙悟空轮替为与体制合作很好的驱魔人陈玄奘,不得不承认,这是一条独辟蹊径的改编路线。“个性解放”可以作为一种解释,也有创作者为保持与当前主流文化步调一致,与原著中那个反体制的神猴拉开距离的考量。而考查《西游伏妖篇》故事线路,与其定义为松散的妖魔鬼怪遭遇战大串联,倒不如说是孙悟空和唐僧之间的师徒仇恨史:满腔戾气、暴虐成性一心只想虐杀师父的孙悟空和懦弱虚伪、善恶不分又刚愎自用的唐僧二人互相仇恨,恨不得将对方碎尸万段而后快,只不过碍于佛祖牵线的取经任务而勉强同行[9]。

4 奇观与蒙太奇的截然对立随着视觉特效技术(VFX)在2010年之后迎来爆发,此时表现手法已经达到“只有想不到没有做不到”的高度,那么由故事、技术、艺术、市场构成的电影木桶,最短的那一块木板便成了故事。金丹元曾经指出,新武侠电影的问题主要来自文化层面[10]。而西游题材也遇到同样的问题,奇观手段对电影本身的侵袭令电影本身的思想性遭到压制:低俗喜剧大行其道,而具有思想深度的电影则鲜有市场。这种现象的形成是创作者与接受者互动的结果:买方的好恶体现在票房上,进而影响创作者的创作方向。喜剧类型在中国大行其道是这一链条产生作用的必然结果。《西游伏妖篇》在塑造视觉奇观方面不遗余力,从开头的唐僧美梦到中间的魔法对战再到最后的大决战,无不显示出故事讲述者被视觉拉住鼻子的牵制感。奇观电影的增多,是奇观效果对蒙太奇叙事原则在地位上的僭越,无论是带着人头长舌的巨型爬虫,还是金属弹簧组成的蒸汽朋克哪吒都不见融于中国传统审美,即便创作者本意试图颠覆传统也有明显过度之嫌。

厉震林在《新世纪奇观电影的仪式化表演论纲》中将奇观电影中演员的表演分为3种形态,分别是人偶表演、舞台化表演和炫技表演[11]。奇观电影的典型表现就是为追求视觉效果而摒弃叙事逻辑,进入“炫技表演”的窠臼中,这也令电影沦为一种奇观杂耍。在《西游伏妖篇》中,孙悟空的日常人形帅气冷酷,符合青年人审美,然而行为逻辑过于乖张,在找茬打架泄愤之初总是以“打我啊!”开场,让“打架”以低劣的方式变成“正当防卫”。在卖艺段落中,镜头正面表现孙悟空的头被一拳打飞,令观众惊惧,这一做法很显然不符合现代电影的道德规范,就像罗伯特·麦基所言,电影美学是表达故事生动内容的手段,其本身绝不能成为目的[12]。反观《大话西游》,虽然人们以“后现代”“无厘头”冠之,但至尊宝的行为逻辑是常人能够理解并认同的。在与蜘蛛精、红孩儿周旋的段落中,由于特效技术的过度参与,令影片变成一种视觉饕餮:女妖妩媚妖冶,功力强大惊悚,技能匪夷所思,以制造观众的嘘声、惊叫为乐,比照希区柯克的电影理念——“宁可要一个短暂的悬念也不要一个‘惊奇'”,走向了相反的方向。随着奇观挤压“情感叙事”的空间,炫目的视觉遮蔽了观众的内心感受力。显然,在各个层面,徐克执导的《西游伏妖篇》都在竭尽所能创造奇观。

5 结 语相对于早期小尺度再现式、节选式改编的电影(如邵氏公司何梦华导演的《铁扇公主》《盘丝洞》《女儿国》以及张彻导演的《红孩儿》)而言,近20年的改编呈现出尺度大、演绎多、颠覆强的特征,是文化变迁的一种整体印记。《西游记》在被改编的过程中不断被解构,这种创作类似于把对象分别表现成印象画派或者抽象画派一样自然和易于理解。当然,出现内容或者路径上的偏差是电影改编过程中难以避免的情况,文艺创作毕竟或多或少都是主观的。

然而,电影首先作为商业化艺术形式存在,其成功与否的一个主要判定标准即是观众的接受程度,很显然,对普通观众而言印象派比抽象派更容易理解和接纳。对在传统观念浸淫下成长的中国观众而言,过大的颠覆性改编不但不能吸引眼球还有可能因为过于突兀而无法被接受。虽然传统文化在当代文化和外来文化的双重作用下不断演绎变迁,但仍然是中国文艺创作者的支撑,尤其对古典名著的改编更是如此。对故事创作者而言,最重要的莫过于找出合理的方向,既能够获取良好的票房回报又能避免遗失道德规矩的妖魔化现象。核心价值观应该始终保持相对固定的正指向,比如爱、成长、友情、自由、平等,其作为文艺作品的核心不能被丢弃,以编剧为核心以类型片思维进行故事化创作才是真正的影视改编出路。

- [1] 《西游记》这个超级IP还能用多久[EB/OL].(2017-02-14)[2017-10-15].http://news.163.com/17/0214/11/CD7VA4MJ00018AOP.html.

- [2] 徐振东.动画电影《西游记之大圣归来》热潮引发的思考[J].浙江科技学院学报,2016,28(4):284.

- [3] 木卫二.与魔鬼的交易[EB/OL].(2014-02-23)[2017-10-15].https://movie.douban.com/review/6559926/.

- [4] 何小沁猴.哥发哥辞旧岁,一水烂片贺新春[EB/OL].(2014-02-15)[2017-10-15].http://ent.ifeng.com/zz/detail_2014_02/15/33838606_0.shtml.

- [5] 青青子衿,老酒装新坛,一个还不错的故事[EB/OL].(2016-02-29)[2017-10-15].https://movie.douban.com/review/7794289/#comments.

- [6] 萧兵.无支祁哈奴曼孙悟空通考[J].文学评论,1982(5):66.

- [7] 何舒洁.1980年代以来我国《西游记》题材影视剧中的孙悟空形象研究[D].贵阳:贵州师范大学,2016:15,18.

- [8] 黄会林.黄会林影视剧艺术论集[M].北京:北京师范大学出版社,2002:99-105.

- [9] 九只苍蝇撞墙,在暴虐中回归《西游记》的本质[EB/OL].(2017-02-02)[2017-10-15].https://movie.douban.com/review/8330901/.

- [10] 金丹元.对当下中国“新武侠电影”弊端之反思[J].上海文化,2016(4):6.

- [11] 厉震林.新世纪奇观电影的仪式化表演论纲[J].当代电影,2014(2):131.

- [12] 罗伯特·麦基.故事[M].周东铁,译.天津:天津人民出版社,2016:19.

图 1 《大话西游》剧照

Fig.1 Stage photo of Westward Journey

图 1 《大话西游》剧照

Fig.1 Stage photo of Westward Journey