中国共产党的第二十次全国人民代表大会指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明与精神文明相协调的现代化。2021年6月,浙江省获批成为中国首个省域“共同富裕示范区”,提出2025年、2035年“两阶段发展目标”[1]。习近平指出,促进共同富裕要坚持循序渐进,要抓好浙江共同富裕示范区建设[2]7。

2022年6月,在教育部语言文字信息管理司指导、国家语委科研机构主办的“迎接二十大,语言文字这十年”名家讲坛上,与会专家达成共识,认为语言文字事业应该聚焦新时代,服务国家战略。脱贫攻坚、乡村振兴、共同富裕是中国智慧的逻辑机理,语言曾以“推普扶贫”“语言扶贫”等不同形式在脱贫攻坚阶段发挥重要作用[3]26。语言富裕与共同富裕存在耦合关系,语言文字事业可从语言权利、语言能力、语言资源、语言治理、社会沟通、语言和谐等六个维度助力共同富裕目标的实现[4]。陈丽湘[5]结合中国语言扶贫的经验,立足语言与经济的关系,论证了语言助力共同富裕的内外逻辑,认为语言可以促进城乡融合发展、数字化高质量转型、筑牢民族意识。概而言之,语言作为传授知识、传承文化、提升效益的重要载体,是丰富物质资本与精神资本的重要来源,可为实现共同富裕贡献力量。

“促进共同富裕,最艰巨繁重的任务仍在农村”[2]8,2015年之前,浙江省淳安县、永嘉县、平阳县等山区26县市被视为相对欠发达地区,现今已成为“加快发展县”,其跨越式高质量发展将成为浙江省实现共同富裕的标志性工程[6]。本研究以语言文字事业为视角,从语言效能出发,考察26县市的尚存问题,构建语言赋能26县市共同富裕的路径,以促进26县市跨越式高质量发展,助力浙江省加快实现共同富裕目标。

1 语言赋能共同富裕的深远意义共同富裕是中国特色社会主义事业发展新征程的必然取向。语言文字事业在语言扶贫、乡村振兴进程中凸显出重要意义,在数字时代快速发展背景下,在实现共同富裕远大目标中仍然具有强大活力。

1.1 创新语言效能有利于提升基层治理效率,发展全过程人民民主语言是最重要的交际工具,发挥语言的交际属性,一定程度上能够促进民心相融,而学习、掌握国家通用语言文字是人与人沟通便利的前提条件。

乡村党组织是基层治理的根本力量,也是实施乡村振兴战略的前沿阵地[7],更是实现共同富裕目标的保障。党组织发布的各类方针、政策、文件都通过语言载体呈现,乡村党组织作为基层治理的最前线,应将语言作为重要抓手,在考察党的方针、政策、文件精神是否被领会、坚持、贯彻方面,语言沟通是重中之重[8]。

中国方言种类多,语言差异可能造成沟通障碍,从而在乡村基层治理中形成隔阂。国家通用语言和方言的协调性在不同时期对经济发展会产生不一样的影响:在经济发展前期,通用语与方言的协调程度会对经济发展产生明显效应; 而当经济发展到一定程度,语言多样性会为经济发展增加光彩[9]。在与农民沟通的过程中,要恰当调节国家通用语言与方言的使用关系。

实现共同富裕需要全体社会成员的共同参与,利用语言的交际属性能够凝聚农民共识,融合治理主体,壮大群众组织,贯彻落实相关政策。在基层治理中,有效利用语言这个交际工具,能够提升交际效率,更好地以人民需求为基点,从而提高政策实施效能,推动全过程人民民主发展。

1.2 创新语言教育有利于提升语言应用能力,提高人力资本储备语言是教育活动的重要载体,受教育的过程不仅是素质提升的过程,也是人力资本积累的过程,主要体现在人力资本及心理资本的增值上[10],如“语言差异会导致劳动力在市场中流动不畅,会说普通话者比只会说本族语者收入更高”[11]; 普通话能力对进城农民工的心理健康状态具有积极正向作用[12]; 普通话能力越高,农民的主观幸福感就越强[13]。

随着时代发展,农民的语言交际场域不断扩大,交际对象更加多样,数字化的快速发展使得语言传播载体发生变化,语言传播策略也更加多样,农民的语言能力亟须提高[14]。农民不但需要掌握基本的国家通用语言文字,还需要提升语言文字应用能力,包括口语和书面语的正确表达能力、数字化语言处理能力、理解创新语言能力等[15]。通过教育,可以提高农民的语言应用能力,有助于拓宽其就业空间,增加其收入。

农民是乡村振兴的主力军,更是共同富裕的排头兵,利用教育提升农民的语言能力是培养人才的方法之一,更是激发共同富裕内生动力的根本方法。不管是在西部乡村还是东部乡村,稳步培养并提升农民的语言应用能力,是预防乡村数字鸿沟危机的前提,可为加快实现共同富裕积累人力资本。

1.3 创新语言应用有利于传承优秀文化,推动自信自强各族文化交相辉映,中华文化历久弥新,这是强大文化自信的根源[16]。语言文字作为国家和民族的精神标识和文化象征,承载着国家和民族的文化根脉,是文化自信的重要内容[17]。语言与文化相辅相成,是丰富精神资本的重要符号。

乡村文化是中国传统文化的重要组成部分,传承、创新乡村文化可将传统文化与现代文化关联起来,进而激发出别样的活力。近些年,传承保护传统文化得到人们的重视,根据中国语言资源保护工程采录展示平台(以下简称语保平台)显示,截至2020年底,中国语言资源保护工程(以下简称语保工程)一期按计划已完成1 289个语言点和429个少数民族语言点的调查任务,二期工程将推动更多成果产生、落地。

《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)》(以下简称《实施方案》)指出要深入实施新时代文化浙江工程,打造新时代文化高地,传承弘扬中华优秀传统文化[18]。语言作为文化载体,在挖掘当地的文化资源遗产,重塑乡村文化和伦理秩序,增强农民的文化素养,提高乡土认同等方面有着重要的作用[3]30。该项工作,浙江一直领航在前:中国方言研究院2018年设在浙江师范大学; 语保工程首席专家曹志耘为浙江金华人; 截至2023年1月27日,语保平台数据显示,一、二期语保工程中,浙江已经完成90个语言点的调研工作,并上传了29万余个音视频; 2023年1月21—27日,中国首部语言文献类大型纪录片《中国话》上线,其中第7集《千言万语》聚焦语言保护,而其主要内容之一即在介绍浙江金华婺城区塔石乡珊瑚村的方言及浙江语言学人为保护濒危语言所做的努力。

以保护方言文化为目标开展的系列资源建设可为乡村振兴战略提供重要的数据支撑[19]。乡村振兴与共同富裕一脉相承,传承、保护、创新语言文化,不仅可以丰富农民的精神资本,推动其自信自强,还可以为农村打造特色产业提供创意来源,促成增收,实现物质、精神双富足。

1.4 创新语言效应有利于创设乡村特色品牌,构建经济发展新格局语言是重要的经济资源之一,语言产业是以语言为主要操作对象的产业,利用语言可赚取红利[20]。传承、保护、创新语言资源可为打造新产业提供新思路。

《实施方案》指出要大力建设共同富裕现代化基本单元,开展未来乡村建设试点,升级乡村文化、特色风貌等场景,建成一批示范性乡村新社区[18]。语言资源是一种重要的旅游资源,在开发旅游资源时纳入语言资源,不仅可以保护、传承语言资源,同时还可创造出更多具有特色的旅游品牌[21]。创新运用语言资源助力乡村旅游品牌建设,可为建成共同富裕现代化基本单元注入新力量。

具备管理、规划、开发、利用语言的能力,是开发语言资源的必要前提,是打造升级“特色小镇”“未来社区”等的必备技能,能够带动为了满足精神生活需求而采取的消费精神文化产品和精神文化服务的文化消费行为[22],从而将语言资源转化成经济资源。

利用语言构建乡村品牌,创新语言形式宣传乡村,助力乡村旅游发展、品牌建设,带动消费,可以为地方产业发展增添色彩,提高乡村经济收入,构建经济发展新格局。

2 语言赋能浙江共同富裕的现存问题语言在赋能共同富裕上具有提升基层治理效率、积累人力资本、推动文化自信、创新乡村品牌等优势。然而对26县市的调查发现,利用语言助力共同富裕依然存在一些问题。

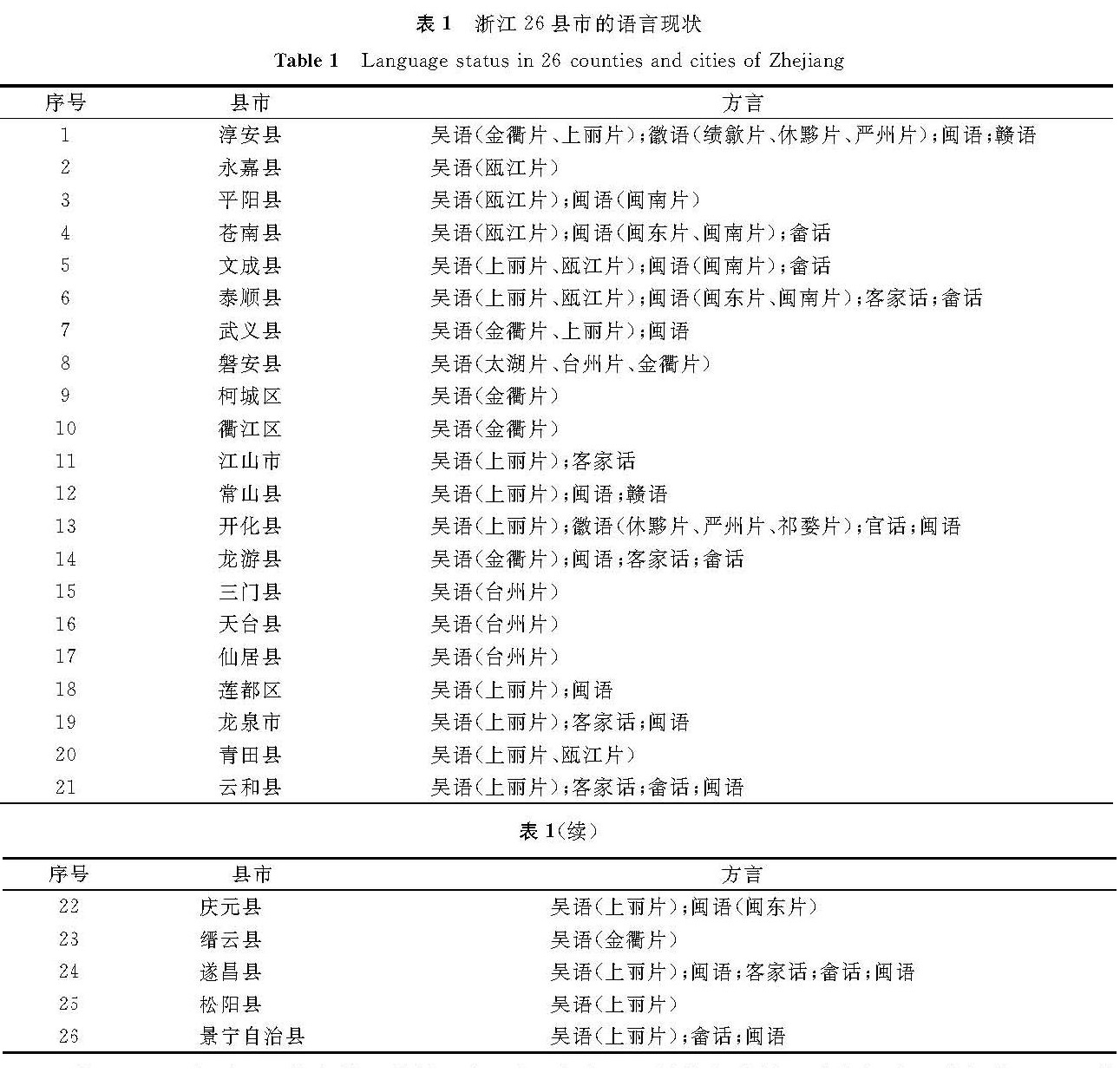

2.1 基层语言治理短板明显,影响政策实施效率浙江省方言以吴语为主,还包括徽语、闽语、客家话、赣语等方言。根据一、二期语保平台浙江省各高校关于语言资源的调查结果、曹志耘《吴语处衢方言研究》[23]、《南部吴语语音研究》[24]、《浙江省的汉语方言》[25]256-258等文献资料及本课题组的田野调查,浙江26县市的语言生态复杂,吴语区有金衢片、上丽片、台州片等,徽语区有绩歙片、休黟片、严州片等,闽语区有闽东片、闽南片等,具体方言情况见表1。如淳安县内有吴语、徽语、闽语、赣语,以徽语严州片为例,其方言内部复杂,“说淳安话的人听不懂相邻县及同乡其他村的歙县话,外地人也极难听懂淳安人所说的土话”[25]261。多方言甚至多语言的繁杂接触,加深了沟通难度,影响基层治理效率。

多样的方言对基层政府宣传、落实共同富裕政策形成一定难度。一方面,复杂交错的方言加大了政务语言的理解难度,对基层治理形成隐性信息抑制,影响基层政府关于政策信息传递的速度、数量与质量; 同时,受方言思维影响,农民语码转换费时耗力,较低的信息接受率影响其政策执行力。另一方面,复杂交错的方言削弱了共同富裕政策的反馈程度,农民是乡村实践共同富裕政策的主体,最能体会政策效果,但部分农民平时多以方言沟通,在某些真正需要改进的方面,利用语言表述自身诉求的能力不够,从而形成沟通盲区。

此外,基层政府利用网络宣传政策的频率增加,快速发展的数字化管理带来语言规范与协同发展的剥离问题,王建华等[26]调查了浙江101个政府门户网站的语言文字应用情况,发现部分政府门户网站存在编排与运用失范问题。

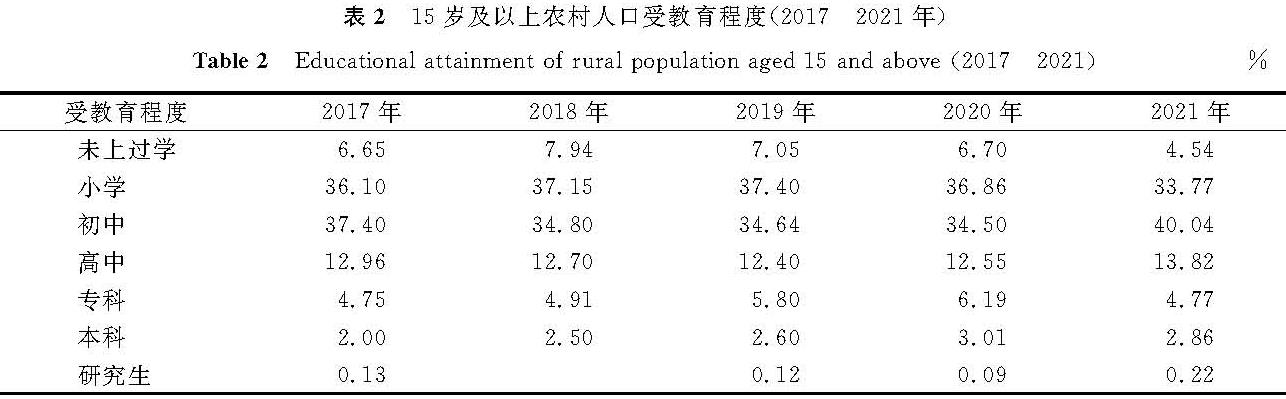

2.2 数字化语言能力较低,或有扩大收入差距风险浙江省当前基础教育薄弱的环节依旧在农村地区[27]。据《浙江调查年鉴》[28]统计,2017—2021年浙江农村常住居民家庭15岁及以上人口绝大多数仍然只接受过义务教育,高等教育占比依旧较低,具体情况见表2。

表2 15岁及以上农村人口受教育程度(2017—2021年)

Table 2 Educational attainment of rural population aged 15 and above(2017—2021)%

语言教育影响语言能力,而语言能力影响电子商务共富模式的深入发展。截至2021年底,浙江省的农产品电子商务销售额位列全国第一,农产品数字化百强县占11个,其中苍南县、永嘉县、武义县、庆元县、龙游县等5个县上榜。然而26县市中部分农民语言应用能力弱,多依靠手机接收数字信息,电脑操作水平较低,就业选择受限制。此外,由于部分从事电子商务数字化工作的农民受教育程度低,语言素养不高,粗俗、失范现象较多,经济收入受到影响。截至2021年底,景宁自治县全县网络零售额为10.36亿元,同比增长11.5%[29]。但该县义务教育办学质量较差,高中教育质量遭遇挑战,家校协同育人机制不够健全,优质教育资源较少[30]。教育是创造人力资本的重要源泉,从教育层面奠基语言能力是迎接数字化时代挑战的根本之策。

老年人的“信息贫困”问题是数字乡村建设的另一重要问题。据第七次全国人口普查数据显示,26县市60岁及以上人口占比20%,相比年轻人,老年人的数字化语言能力更低,获取信息与知识的能力低弱,网络空间语言适应能力差,诸如用户名、密码、购买、预约这类简单的语言操作也难以完成。王玲等[31]基于共同富裕背景对农村空巢老人的语言需求调查结果显示,语言教育服务是农村空巢老人的语言需求之一。

数字乡村的快速发展需要农民稳步提高语言能力及语言素养,否则将一定程度上影响长期的经济收入。因数字鸿沟导致的生活质量差距加大,将是26县市乃至全国全面推进共同富裕的最大壁垒。

2.3 文化传承主体边缘化,影响精神资本积累尽管浙江语言文化保护工作走在全国前列,26县市也具有丰富的语言文化资源,但抢救保护速度有时滞后于消亡速度,部分优秀文化挖掘不够深入乃至失传。例如,截至2022年底,柯城区通过浙江省第一至第三批乡村博物馆验收的博物馆只有2家,衢江区、开化县尚未见到,与同为26县市的武义县(35家博物馆)相比差距很大,柯城区、衢江区和开化县对文化资源的挖掘力度偏低,这将影响其传承优秀文化。

农民是知晓、保护、传承当地文化的主体。对26县市调研发现,农民主体地位“边缘化”现象明显:一是对当地特殊文字现象和口头文学的关注度低、挖掘浅,前者包括俗语、谚语、农业词语等,后者涉及神话传说、民间说唱、传统医药、民俗仪式等,语保工程所挖掘的口头文学宣传辐射面较窄,受众以学生、教师、受教育程度较高群体为主,农民所知依然较少; 二是农民结合数字化手段宣传语言文化资源的利用率不高,乡村数字鸿沟带来新媒体传播技能的欠缺,导致新媒体推力不足,农民的文化叙事主体优势未能有效发挥。例如“唐诗之路”蕴含着丰富的乡村文化遗产,但部分村落位置偏僻,本应是传承主体的农民,主动性未能充分发挥,使得部分乡村文化遗产已然消失殆尽。提升农民的数字化语言应用能力,推动26县市文化事业的创新路径仍然有待深入探讨。

2021年前3个季度,浙江文化制造业企业营收2 200亿元,同期增长24.4%[32]。保护、传承文化是促进文化制造业增收的重要基础,有效地运用文化、创新文化工作理念是拉动经济的方法之一。但是,调查表明,26县市在展示文化现象时,地方特色彰显不够,与前来旅游的城市居民的兴趣契合度不高,引流力度弱。如永嘉县有永嘉学派、永嘉四灵、永嘉昆剧等重要影视创作资源,但其荧幕成果较少,语言产业成效较低。

2.4 乡村品牌语言构建失衡,影响乡村经济收入利用语言开发乡村资源是建设乡村品牌的重要途径。26县市具有丰富的旅游资源,但部分县市利用语言关联文化与旅游的意识薄弱,文化展示体系不完整,旅游规划趋同,导致地域特性与文化个性失衡。例如淳安县总体看来开发较为成功,但其国家级非物质文化遗产项目三角戏的开发角度却较为零碎,多作为节庆的点缀要素,未能较好地对标消费主体需求,文化属性与市场属性协调不够,经济收益较低。

乡村品牌需要特色彰显,品牌特色背后往往蕴含着丰富的技艺传承,而技艺传承多需要语言功能加以承接与凸显。事实上,语言赋能不足阻碍了部分品牌的特色构建,如庆元县香菇、云和县雪梨、泰顺县三杯香等缺少语言凝练的产品特色,知名度未打响。成功案例如缙云烧饼,以“梅干菜”精神凝练产品特色,提升了缙云名气,增加了就业机会,带动了产品销量; “世界杨梅在中国,中国杨梅出浙江,浙江杨梅数仙居”彰显了仙居杨梅产业的壮大。如何利用语言打造特色农产品“金招牌”、山区特色文旅“金名片”是后续发展应该重点考虑的问题之一。

3 语言赋能浙江共同富裕的实践路径在语言赋能浙江26县市共同富裕的问题上,依旧存在基层政府语言治理效率有待提高,农民语言应用能力有待提升,乡村文化传承有待创新,特色品牌构建有待升级等问题。针对这些问题,可以充分利用语言文化资源助力26县市实现共同富裕。

3.1 构建语言新生态,提高政策实施效能多方言多语言的现状短时内难以改变。但是,通过深度调研以提高语言利用功效,推动新型语言生态的构建与发展是切实可行的。

农村语言生活是当今社会语言学的研究对象之一,调查农村的社会语言学事实是开展其他语言学研究的前提[33]。在坚定迈向共同富裕的进程中,深度调查26县市的语言生活及构建新型语言生态是后续相关语言政策落地的基础,可以更加精准地为乡村治理提供语言服务。

语言服务具备规约性与主导性效能[34]。为提高共同富裕政策的实施效率,可以利用语言服务的主导性效能提高政策解读与实施能力,构建以普通话为主、地方语言为辅的通用语境,降低沟通障碍,提高沟通效率。具体而言,可以定期开展政策研习会,邀请农民代表参与会议,共同商讨政策中的要点、疑难点、待升级点; 也可以尽量利用好现有的广播、抖音、视频号、微信公众号等宣传平台,以普通话第一、方言第二的播报顺序定期在乡村内部共享政策成果; 还可以调用语言水平较高的基层人才以加强农民与政府的联结,如尽量调用具备方言背景的党政人才,发展语码转换能力强的农民。

“象山说事”农民说事制度汇集农民意见,乡村干部与农民及时沟通,较大程度地突破了方言隔阂,数字赋能促使离乡人也能参与说事制度,贯彻了全过程人民民主,是发展基层民主的成功案例。充分汲取农民说事制度的成功经验,选拔年轻干部、农民代表、学生代表作为政策解读与乡村故事讲述的主体,利用图片、音频、视频形式多层次开发评价反馈渠道,打造共同富裕智慧服务平台,可以真正充分挖掘农民为共同富裕提供“金点子”的建言献策能力。

3.2 加强数字化教育,预防乡村数字鸿沟危机26县市中,不仅要加强培养国家通用语言能力,更要稳步提高语言应用能力,特别是数字化操作能力。从教育角度提高语言应用能力是基本方法,涉及学校教育、家庭教育和社会教育。

学校教育是提高语言能力的基本途径,可以利用互联网+人工智能的先进技术和产品,建立“市、县、乡、村”四级联网互动的优质课程资源共享网络平台,构建乡村教师互联交流平台,以教育效能阻断“信息贫困”,提高语言能力及语言素养。26县市中虽然缺少高等院校,却具备丰富的职业教育资源,各地可以因地制宜,开发特色语言职业技能培训,为发展“造血”。

家庭教育中,以“小”带“大”,充分发挥学生数字应用乃至创新能力的作用,对家中的中年及老年人进行数字化语言能力指导。社会教育是承接学校教育和家庭教育的另一方式,基层政府可以利用语言效能整理成功案例,定期开设语言辅导班,对农民的网络语言能力进行培训,以村为单位建立学习微信群,定时发送相关技术视频,技术视频区分老、中、青年龄版本,利用打卡制、积分制等形式激励农民学习相关技能,并在群内设置3~5名技术人员随时答疑解惑。

结合学校教育、家庭教育、社会教育,如何高效培养农民的语言应用能力,使之跟上数字乡村的建设步伐,缩小共同富裕数字鸿沟,是可以不断深究的路径之一。如龙游县以农民数字素养培训为抓手,与地方高校衢州学院携手建设未来乡村培训基地及创意大赛乡创基地,以溪口镇乡村未来社区为典型代表,全力打造全国民族乡村振兴“龙游样板”,是数字化教育较为成功的案例。

3.3 重视农民文化传承的语言主体地位,丰富乡村精神资本语言是文化的载体。保护方言及濒危弱势语言资源,需要组织人力对文化资源进行学术型、教育型开发,突出农民的文化主体地位,多角度挖掘村史故事、传统戏曲、民俗仪式、祠堂设施等文化资源,落实研究成果,推动核心理念形态向文化产品形态转化,以增强语言的产业效能。

增强农民保护、传承文化的语言主体地位,多层次开发农民的语言文化素养。以文艺工作者为先导,联合中小学开展文化周活动,吸引农民关注当地的语言与文化,以奖励形式调动农民记录语言文化资源的积极性,鼓励利用“线下表演+网络宣传”的方式传播文化,增强文化自信。此外,各县市教育主管部门和中小学可依据当地特色开发地方课程、校本课程,如磐安昆曲、泰顺木偶戏、缙云丝竹锣鼓等,促进特色文化进校园,增强传承文化意识。

拓宽乡村文化的语言呈现形式,使用人工智能构建集宣教、科普、文娱于一体的多功能乡村数字空间,以此宣传文化。如绍兴市徐渭艺术馆将徐渭的书法作品与梵高作品结合,并做成视频在数字展厅轮番播放,吸引了游客的关注,拓宽了绍兴古城影响力。通过人们常用的微信、抖音、快手等智能应用平台宣传乡村音乐、戏曲等文化,对农民的订阅和转发等行为进行数据统计,推荐针对性语言文化服务,增强乡村身份与乡村文化认同感。利用网络宣传文化时,有关部门可利用语言撰写国内成功创作案例,打造语言资源创作库,为当地打造乡土IP(intellectual property,知识产权),拓宽乡土生活影响力。

以保护文化为前提,传承语言文化资源,以饱满的精神文化丰富共同富裕底蕴。如缙云自1984年聚焦“黄帝文化”“阳冰文化”“礼堂文化”“婺剧文化”等传统文化,推出以“黄帝文化”为主题的文化产品、旅游与研学路线,逐步建设高科技现代“书香缙云”,发展至今,杂剧、民族舞蹈、乐队训练在文化礼堂轮番排演创新,农民全员互动,“缙云春晚”唱响乡村,全民阅读新时代启航。

3.4 创新品牌特色元素,提高乡村经济收入乡村品牌创新需要融合优秀传统文化,其中,结合语言资源开发文化旅游、文化创意产业是常用手段。如青田县自2005年以来,基于“稻鱼共生”模式创立“浙江好稻米”乡村品牌,已然成为中国第一个世界农业文化遗产; 弘扬“两山理念·振兴之路”理念,发挥语言效应,以安吉县成功案例带动淳安县千岛湖景区、开化县金星村等的品牌建设也已在征程。

丰富旅游形式上,以特色文化构建乡村品牌是深化乡村品牌振兴的有效方法,利用口号标语凝聚各县市特色,如“南孔圣地,衢州有礼”“江南华清池,浙中桃花源”“太白梦游处,烟霞第一城”,利用语言文学资源形成“非物质文化遗产+旅游景区+研学基地+文化创意产业”服务,如仙居县可将仙居山歌、九狮图、鲤鱼跳龙门等民间音乐舞蹈融入神仙居旅游度假村,学生在神仙居自然研学基地能学到彩石镶嵌、石窗艺术、蓝花布印染等民间手工艺,蓝花布印染成品可作为文化创意产品销售。

宣传乡村品牌上,可以使用语言创造26县市故事,如《26县记事》以《山川》《山城》《山韵》《山味》《山海》凝固26县市共富进展群像,还可以为旅游路线、特色美食、民间手工、独有特产等资源制作多语种宣传手册,因地制宜,拍摄相关视频将其融入针对诸如亚运会、世博会等的宣传片,以扩大影响力。同时,可以选用形象佳气质佳的达人拍摄宣传视频,引导游客使用微信、微博、大众点评、小红书等App反馈旅游体验,利用计算机技术对其评价进行分析,发扬优点、补足短板,拓宽品牌宣传范围。

总体而言,在26县市构建“一村一品”,打造“金名片”“金品牌”中,可利用语言彰显乡村品牌特色,做好语言服务宣传乡村品牌,打响当地文旅的特色,扩大乡村知名度,促进农民增收。

4 结 语共同富裕是当今中国的时代命题,浙江省作为省域示范区,26县市是完成共同富裕使命的关键。语言作为交际载体、知识载体、文化载体、品牌载体,在汲取语言助力脱贫攻坚、乡村振兴的经验基础上,在赋能26县市实现共同富裕上富有活力,然而这也是一项长期而艰巨的系统工程,面临诸多挑战。语言赋能共同富裕命题需与时俱进,创建以数字化应用为主的语言生态体系、以农民为文化传承主体的语言应用体系,以此提升基层政策实施效能,推动乡村数字建设,丰富乡村精神资本,提高乡村经济收入,契合当今乡村发展语境。26县市的实践路径可为全国全面实现共同富裕提供“浙江经验”,国内其他地区当秉承因地制宜、因时制宜、强化优势、突出特点、智慧智能、科技创新的原则,走出一条独具中国特色的语言赋能共同富裕的发展之路、奋斗之路,努力书写中国乡村共同富裕的美丽故事。

- [1] 浙江省人民政府.推动共同富裕,浙江先行探索[EB/OL].[2022-11-30].https://www.zj.gov.cn/col/col1229559820/index.html.

- [2] 习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20):4.

- [3] 银晴,田静,苏新春.语言何以助力乡村振兴[J].语言战略研究,2022,7(1):25.

- [4] 王春辉,高莉.论语言与共同富裕[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,54(4):25.

- [5] 陈丽湘.语言赋能共同富裕的内在逻辑与实践路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,54(4):44.

- [6] 孟刚.同步推动山区人民迈向共同富裕:《浙江省山区26县跨越式高质量发展实施方案(2021—2025年)》解读[EB/OL].(2021-08-31)[2023-02-12].http://jrzj.cn/art/2021/8/31/art_506_11343.html?ivk_sa=1024320u.

- [7] 张卫国,孙凤,达瓦卓玛,等.“语言与乡村振兴”多人谈[J].语言战略研究,2022,7(1):84.

- [8] 蔡文成.基层党组织与乡村治理现代化:基于乡村振兴战略的分析[J].理论与改革,2018(3):62.

- [9] 张先亮,席俊杰,王倩.从语言生态看语言与贫困的作用特点及路径[J].浙江社会科学,2022(5):122.

- [10] 李桃.语言扶贫中语言资源的价值研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2022,45(1):125.

- [11] 王春辉.论语言因素在脱贫攻坚中的作用[J].江汉学术,2018,37(5):97.

- [12] 刘国辉,张卫国.普通话能力与进城农民工心理健康:基于中国综合社会调查的实证研究[J].语言文字应用,2020(1):48.

- [13] 康慧琳.普通话能力对农民主观幸福感的影响[J].语言战略研究,2022,7(1):54.

- [14] 杜敏,姚欣.乡村振兴新语境与农民语言能力的新构成[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2022,52(3):60.

- [15] 杜敏,刘志刚.论语言扶贫在乡村振兴战略实施中的可持续性[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2020,49(2):95.

- [16] 新华社.习近平:在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[EB/OL].(2019-09-27)[2023-01-07].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1645814662663164355&wfr=spider&for=pc.

- [17] 肖航,黎顺苗.语言助力边疆民族地区共同富裕的途径和策略[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,54(4):39.

- [18] 浙江省自然资源厅.浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021—2025年)[EB/OL].(2021-07-19)[2023-01-04].https://zrzyt.zj.gov.cn/art/2021/7/19/art_1229619365_58989796.html

- [19] 王莉宁,康健侨.中国方言文化保护的现状与思考[J].语言战略研究,2022,7(4):83.

- [20] 李宇明.语言也是“硬实力”[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2011,50(5):70.

- [21] 陈丽君,胡范铸.语言资源:一种可以开发利用的旅游资源[J].旅游科学,2010,24(6):23.

- [22] 李艳.语言产业视野下的语言消费研究[J].语言文字应用,2012(3):27.

- [23] 曹志耘,秋谷裕幸,太田斋,等.吴语处衢方言研究[M].东京:好文出版,2000:22-23.

- [24] 曹志耘.南部吴语语音研究[M].北京:商务印书馆,2002:13-20.

- [25] 曹志耘.浙江省的汉语方言[J].方言,2006(3):255.

- [26] 王建华,胡云晚.浙江政务服务网语言文字应用现状调查[C]//语言生活绿皮书:中国语言生活状况报告(2016).北京:商务印书馆,2016:78.

- [27] 陈峰.共同富裕背景下的浙江教育政策取向[J].人民教育,2022(2):19.

- [28] 国家统计局浙江调查总队.浙江调查年鉴2022[M].北京:中国统计出版社,2022:71.

- [29] 郭真.浙江省山区26县生态产业电子商务提升发展行动启动,我市电子商务发展迎来历史性机遇[EB/OL].(2022-07-04)[2023-04-05].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTE4ODUzNw==&mid=2652737215&idx=2&sn=8955a9bd1ce3a18c8702a3d4fd6e4bfd&chksm=845e69e9b329e0ff84eb1cf461c0c7c78b5%2060d0f9f3d35de4c 3521e6f84cd98787a90f80bcb6&scene=27.

- [30] 景宁县教育局.景宁县教育发展十四五规划政策解读[EB/OL].(2022-10-26)[2023-04-09].http://www.jingning.gov.cn/art/2022/10/26/art_1229437988_2439411.html.

- [31] 王玲,谭雨欣.共同富裕背景下农村空巢老人语言服务研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(2):86.

- [32] 浙江省统计局.2021年前三季度全省规模以上文化及相关产业企业营业收入增长21.5%[EB/OL].(2022-01-05)[2023-01-15].http://tjj.zj.gov.cn/art/2022/1/5/art_1229129213_4854611.html.

- [33] 付义荣.试论中国农村社会语言学研究的对象与内容[J].语言文字应用,2022(2):61.

- [34] 屈哨兵.语言服务研究问题再思考[Z].澳门:两岸四地语言学论坛,2008-12-05.