越地文化可上溯至新石器时期,先后历经上山、跨湖桥、河姆渡及良渚等文化阶段。到了东周时期,越国在青铜剑、原始瓷、玉器等多方面造物文化均达到了高超的工艺水平。目前关于先秦时期越国的资料多见于考古简报和文物画册,如《绍兴306号战国墓发掘简报》《大越遗珍:鸿山越墓文物菁华》《绍兴文物精华》《鸿山越墓发掘报告》。具体到越国的玉器,较多出土于绍兴印山越王陵、东阳前山越国贵族墓、长兴鼻子山越国贵族墓、无锡鸿山越国贵族墓葬等,先后有陈元甫[1]、徐颖[2]、张敏[3]等研究者立足玉器,揭示贵族礼仪用玉或丧葬用玉的等级制度,从而管窥越国社会形态与文化状态。

整体来看,除去被盗的印山越王陵,无锡鸿山越国贵族墓葬(以下简称鸿山越墓)的玉器以其丰富的视觉形式和精湛的工艺水平,无疑代表了迄今发现的越国玉器的最高规格。鸿山越墓位于江苏的无锡和苏州交界处,发掘于2004年4月至2005年6月。据考古推断,鸿山越墓的年代应在越灭吴与越徙琅琊之间,即“公元前473至468年之间”[4],正是越国最为强盛的越王勾践时期,即春秋刚刚结束,战国初步兴起之时,彼时政治上出现了王室式微、诸侯蜂起的复杂局面。在两代相交的特殊历史背景之下,先秦整体玉文化体现了“等级化”和“礼仪化”两大特征:一方面,为了维护政治地位、巩固政权,统治阶级用玉器来规范等级制度的现象犹存; 另一方面,孔子的“君子无故、玉不去身”和“君子比德于玉”的礼仪观念蔚然成风,玉成为规范君子行为举止的物质载体。这两大玉文化特征从中原向东南地区延展和浸润,一定程度上影响了当时的越国。而越玉则通过其独特的文化内涵与审美精神在中原玉文化的基础上发展出了自身的脉络与价值。

博厄斯曾指出:不同部落的人所赋予某些基本图案的各种意义在很大程度上取决于他们不同的文化背景[5]。一件器物的外在艺术特征关涉一个民族和时代的整体思维和深层结构。玉器所呈现的形制与纹饰,不仅体现了一种视觉形式特征,更是反映了自然环境、礼仪文化、崇拜信仰及生命意识,是现实世界及精神世界的折射与塑造。对玉器纹饰及形制进行分析与研究,目的在于弄清楚它是怎样与社会文化之间建立的联系,如何在特定的地理环境、文化信仰的互动中展现出具体的艺术形态特征,进而从根本上成为造就一个国家独特的审美的重要因素,这正是本文的研究目的所在。

1 鸿山越墓出土玉器基本概况及分类无锡鸿山越国贵族墓葬群出土玉器共计48件,其中特大型墓葬邱承墩38件、老虎墩3件、邹家墩6件、曹家坟1件[4]2。从类型上可划分为葬玉、佩玉和剑饰,葬玉包括玉覆面、蛇凤纹带钩、玉璧和石璧,佩玉包括龙形佩、玉觿、玉璜、玉环、玉韘等。很多器形如龙纹覆面、蛇凤纹带钩、双龙管形佩、神兽管、兔形佩、龙凤璜首次出现在越国墓葬中。出土玉器大体以龙、凤形为基础,“鸟蛇并绘”复合形象为特色,谷纹及其他纹饰为补充的总体特征。

对于龙观念的由来人们一直讨论到今天,作为一种观念性动物,它承载了中华民族的品格,闻一多则指出:“龙是以蛇身为主体,接受了兽类的四脚,马的毛,鬣的尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须”[6]。因而,龙才能在不同的部落、民族和国家中承载着变化丰富的艺术形态及精神文化内涵。龙形象出现在玉器上始自新石器时期红山文化的玉猪龙,穿越时间和空间的限制,作为艺术中的绝对形象长时间地稳固在人们的视野中,至先秦则以十分显赫的地位出现于玉礼文化中。根据鸿山越墓发掘报告来看,共识别出11件龙形及龙纹玉器,其中形制上有7件以龙为造型的玉器,如龙形璜、双龙首璜、龙形佩等; 以龙为纹饰的玉器则包含龙纹覆面、蟠螭纹璧形佩等共计4件。就鸿山越墓玉器的摆放位置来看,以龙为器形的玉器均放置在高规格的邱承墩,并以显赫的形制如覆面出现在墓主人的重要位置,凸显了一种神权表达。而龙形纹饰则更多附着于玉璜、玉佩等器形上,以一种观念性的纹饰予以呈现。

蛇的形象在鸿山越墓的礼器中屡屡被发现,已被证实为越人的图腾崇拜[7]。《说文》曰:“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼,从虫,离声,或无角曰螭”。考古界称纹饰以蛇形盘曲之状的纹饰称之为蟠螭纹,亦称蟠虺纹。韦昭《国语》注:“为虺弗摧,为蛇将若何”,并指明“虺小蛇大”。鸿山越墓的玉器因受到中原礼文化影响,成为礼制化的外在表现形式,从而多以一种程式化的龙、凤形象出现,因而蛇的形象出现次数不多,但均是高规格玉器并出现在墓葬中的显赫位置,如蛇凤纹带钩、神兽管,象征了王权。

除了以龙、蛇为主流的形象外,凤鸟也是越国玉器常见的图像。郭沫若先生认为“玄鸟就是凤凰”,凤是鸟的神化形态,凤是基于人们的想象、观念生成的观念性动物。凤在《说文解字》中被阐释为一种神鸟,“凤,神鸟也”,且具备多样动物的特征:“鸿前麐后,蛇颈鱼尾,鹳颡鸳思,龙文龟背,燕颔鸡喙,五色备举”。同时“凤出于东方君子之国,翱翔于四海之外”,“凤鸟现则天下大安宁”,因此鸟类成为我国东部沿海一些氏族所尊奉的图腾,被视为庇佑天下安宁的吉祥之物。凤所呈现出的并非一种固化的形象,不同地区所崇拜的鸟形象各有所不同,有的类鸟,有的似凤。鸿山越墓中,以凤鸟为形的玉器是三件凤形佩,它们以雄劲有力、跃跃欲飞的神鸟形态塑造了越国独特的审美,将越人对鸟的崇拜与乐舞的习俗表露无遗。

鸟蛇并绘的复合形象玉器亦有3件,包括蛇凤纹带钩、龙凤璜、螭凤纹璧形佩。“鸟蛇并绘”往往来源于部族文化的融合,亦有不少研究者认为这是原始部落斗争的图腾标志。鸟与蛇不仅是自然环境中越人的常见之物,更是越人信仰中的神物。在他们仍旧保留的巫文化中,鸟与农耕之间有着密切的联系,而蛇作为图腾信仰不仅成为他们的保护神,还是一种神权的表征。蛇、鸟崇拜属于人类学意义上的山林崇拜。蛇属于大地与江河湖泊,鸟则属于天空。蛇、鸟是越人在复杂气候与地理环境中所表现出的对自然之力的崇拜。这与祝兆炬提出的越人哑铃状的潜意识结构有异曲同工之妙,他认为:“于越先民的潜意识由‘海经'和‘山经'组成,这是越人在长期的兴衰起伏中积累起来的宝贵心理经验,属于隐形文化范畴。”[8]11蛇、鸟形象表达了一种类似于图腾崇拜的亲和,并以一种并绘的方式表现于玉器或礼器之上。

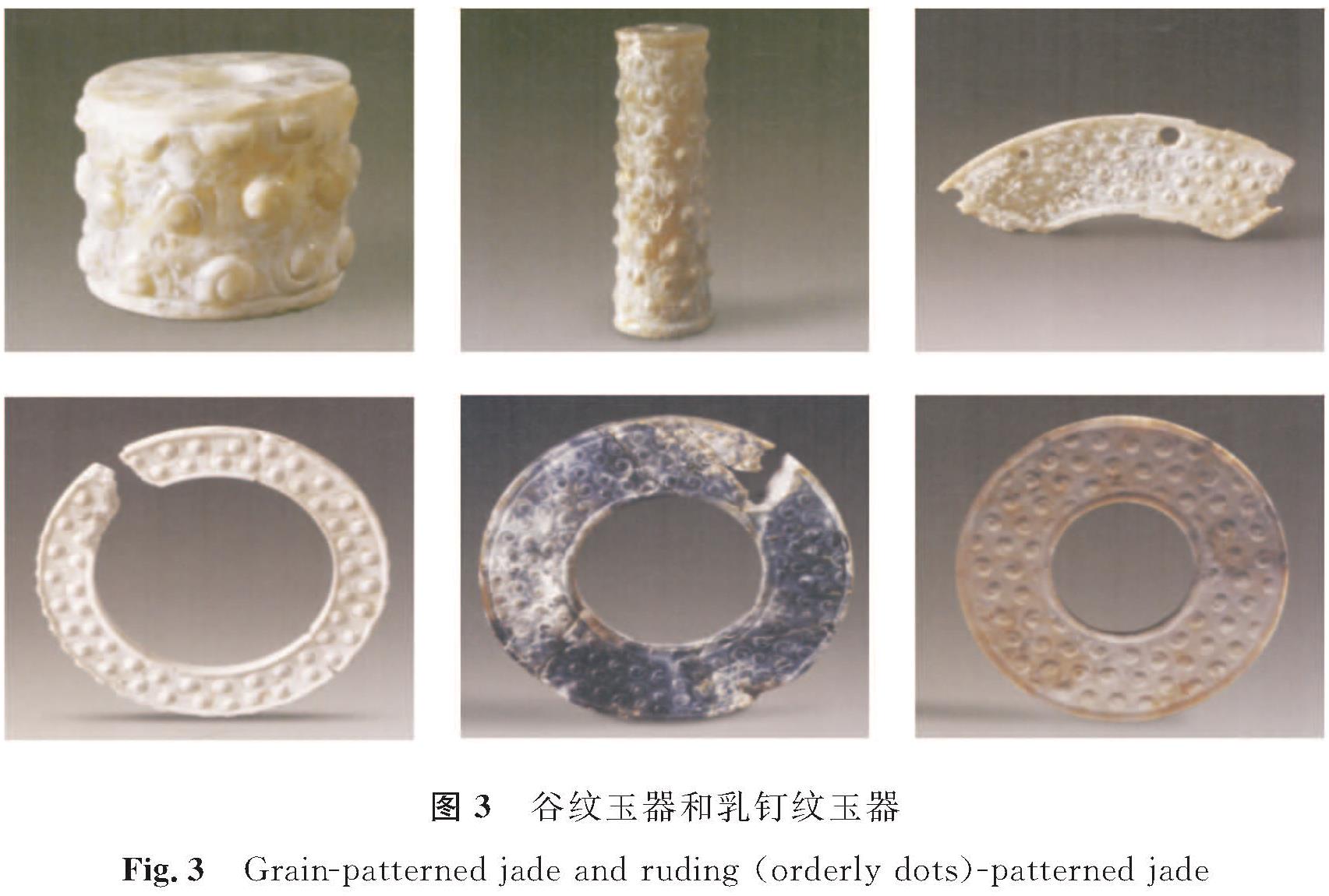

除了上述的纹饰和器形,最为多见的是谷纹,常见于较低等级墓葬中的玉器。郑玄注《周礼·春官·典瑞》:“谷,善也,其饰若粟文然。谷,所以养人。”器物上谷纹的出现源于农耕的发展,反映了以农耕为特色的文化和心理结构,迄今发现最早饰以谷纹的玉器出自春秋晚期。人们将谷纹装饰玉龙,二者的结合则源于星象和神话学,祠龙星具有祈雨的功能。耕种时往往担忧灾害,以旱灾为甚,因而常出现以谷纹饰玉龙的玉器形态。越王勾践时期,对农耕的重视及生产力水平的提升,勾践亲自耕作,大力发展农业,《国语·越语》载越国“十年不收于国,民俱有三年之食”,由此可见,谷纹在越玉中出现不足为奇。此外,谷纹多见于小型墓葬之中,如邹家墩4件谷纹玉器(共出土6件玉器),老虎墩1件谷纹玉器(共出土3件玉器),也证实了越国强烈的礼制文化和等级秩序观念。

以上对鸿山越墓玉器纹饰及形制进行了归纳和概括,接下来将对出土玉器的造型及审美特征进行深入阐释。这不仅有助于宏观把握玉器的视觉形式特征,更能够借由玉器了解越人的礼仪文化、崇拜信仰及生命意识。

2 鸿山越墓出土玉器的艺术特色2.1 在静态的雕琢中寻求动势春秋时期的越人沿袭了越地良渚文化中的玉器艺术传统,他们结合自身思想文化、信仰习俗等特征,将其工艺发扬光大,在同时期各诸侯国繁荣的玉文化中,展现出自身特色,创造出独具特色的文化内涵及工艺特征。鸿山越墓玉器造型奇巧,神采飞扬,其中最鲜明的风格就是追求动态的艺术特征,而这种动态的背后隐藏着越人生命之力的律动。

鸿山越墓最大墓葬邱承墩出土的三件凤形佩(图1[3]66),形态相似,均作振翅欲飞状。凤形佩出现在玉组佩上,通常数量多少及组佩的长度可以决定墓主人身份的高低。凤形佩位置介于五璜佩的佩与璜之间,反映出越人不同于中原及楚地的独特的信仰和审美趣味。在雕刻工艺上,冠、翅及尾采用边缘切割成形,一小孔上下贯穿,两面纹饰相同,颈及身体阴刻羽纹,翅阴刻云纹和斜线纹,腿和尾阴刻斜线纹,翅膀的纹饰肉眼几乎看不清楚,出现了中国最早的微雕工艺。三件凤形玉佩以正侧面的形象出现,不像以往良渚时期与神徽的组合使用,也并非仅仅布局在块状玉器上的一个图案,而是将其外部形态切割成形,制成凤鸟形状,具有极强的地域特征。这种动物形体造型与器物造型合二为一的工艺,既能强化动物的形体特征,又能在材料、工力上得到很大的节省,反映出治玉人在艺术观念上的一种极简表达。在形态特征上,鸟形佩又与商代及西周时期的造型有较大差异,“昂首前视、胸腹前挺作立姿状,但是整体弯曲如玉璜,是商代鸟形佩的特征”[9],西周玉鸟多呈侧面蹲伏状,鸟嘴前端宽平,称为“钉形嘴”。这三件凤形佩展现出刚健雄浑、自由舒展的独立的凤鸟形象,脚扎实稳健地着于地面,翅膀却已经展开跃跃欲飞。长长的颈部、坚硬的鸟喙,不免让人想到勾践被描述的“长颈鸟喙”,它稳稳蛰伏却又蓄势待发的蓬勃进取的意象,像极了在吴国为奴、卧薪尝胆的勾践。一幅图像折射了一个时代的精神,图像的动态亦将越人的气质淋漓尽致展现而出。

与此同时,在凤鸟的形态上,我们似乎也看到了越人的乐舞舞姿。乐舞脱胎于巫术信仰,三只凤鸟佩的视觉审美特征和越人善乐舞的精神密切相关。在鸿山越墓中也发现大量乐器,如振铎、三足缶、悬鼓座等特色乐器,都可成为越国高水平乐舞的证明。乐舞在越人礼仪和祭祀文化中扮演着重要的角色,正所谓“国之大事,在祀与戎”。祭祀是各个国家社会生活的头等大事,祭祀离不开舞蹈,相传古越城的巫里是勾践专门为舞者安排的住处,李泽厚曾认为:“具有神力魔法的舞蹈凝化了代表它们浓缩着积淀着人们强烈的情感、思想、信仰和期望。”[10]乐舞文化也深刻再现了越国先民情感与信仰,并影响着他们对玉器造型艺术和审美品位的追求。鸿山越墓中姿态优美、具有动态感的三件凤形玉佩可谓将越人对舞蹈的审美感知发挥得淋漓尽致。

鸟纹的使用是越人保留巫文化和自然崇拜的体现,他们试图使用玉的神奇功能庇佑生活与战争。植根于氏族社会的鸟崇拜,历经良渚文化,到了春秋时期的越国,表现出更多与鸟的关联。当时在越国社会流行“鸟田”传说,人们认为鸟是上天派来帮助他们耕种的,是吉祥丰收的象征,这种思想孕育在整个宗教氛围浓郁的越地,进而从言语表达上模仿鸟类,越人创造的鸟书也充分显示了鸟的形象特征,即便在他们的舞蹈中,也创造了一种“鸟耘舞”,这种在祭坛上举行的舞蹈,可能是“跳舞者着有象征鸟类的服饰抑或面具,也可能由于他们模仿了鸟类的动作,展现出浓厚的农神崇拜意蕴”[11]。鸟崇拜是人深感自身力量渺小,而仰仗客观所崇拜对象的恩赐,一定程度上反映了中国人传统观念中崇神的实用主义观点。而这种鸟耕舞的意象影响到玉器的造型观念,就更加显现出越人追求动感的形象特征。

越人对动感形式的强烈追求来自生命意识的表征与自然观念的成熟:祭祀的乐舞源自人对肢体的动态与表现的感悟,是一种生命之力的张扬和外显。这种来自人的生命之力被投射在蛇鸟的造型上,使得越玉构建了生命之力与自然之力的和谐之境,这种独特的形式是越人将单薄弱小的个体融入广博浑厚的自然之力的体现,这是越人对人与自然和谐境界的一种体悟。凤鸟所显现的富于动态的瞬间,成为一种莱辛所谓的“包孕性顷刻”[12],有着超越时空的整体性。

此外,在鸿山越墓中,有两件写实手法刻画的兔形佩(图2[3]82)。其中一件玉兔作匍匐状,另一件玉兔作回首奔跑状,一伸一缩两种不同姿态的神韵表现得淋漓尽致,刻画了在古代器物中“一蹲二卧三回首”的动态造型特征,描绘了兔子机警的神态中流露的活泼可爱,生动形象地将匍匐及动态奔跑的瞬间呈现在静态的玉器中。两件玉兔均采用浮雕的手法,以正侧面的视角进行展示,突出了人们在玉器创作中主客之分的艺术观念。玉兔的雕饰为勾云纹,勾云纹源自新石器时代的红山文化,体现了对天空中云气的模仿和图案化[13]。这种具有野趣的古拙手法显示出越人一定程度上正从神玉、礼玉的束缚中抽离出来,对自然生活有了更多的关注和表达,显示了他们独特的审美情趣,突出了崇尚自然与生命力量的动感,表现出一种对自然的亲和及生命层面的超越性。

2.2 对线的提取与开放式节律的追求早在新石器时代,人们就在彩陶艺术上创造和培育了线这一具有中国特色的艺术形式,线的疏密、粗细、变化、韵律等种种规律特征,都是人们以一种审美的思维和眼光将自然现象中的物体从形到线概括而来的表现,并凝固和积淀为一种具有符号化的纹饰。这种线条不只是一种凝聚的形式,更是人们体验、信仰与情感的浓缩表达,其中融合了时间和空间的观念,并表征于不同类型和风格的艺术形式。

玉器中线的处理能够带给人不同的视觉感受。首先,线是可以增强玉器整体性的手段。鸿山越墓的几件玉器的轮廓采用阴刻斜线纹手法进行处理,这是一种在春秋时期流行的纹饰,其特征是用单阴线勾画出龙或其他形象的轮廓特征,因而玉器从整体来看,显示出一种敦厚而灵秀之美,这种工艺将线强化,让玉器看上去更有厚重感,上手也更加温润。其次,线的运动和韵律是物体抽象化的表达方式。鸿山越墓中几件绞丝纹玉器中反复周旋的线被人们视作蛇的化身,起伏的线条代表了蛇扭动的身姿,进而使人们的情感再次凝聚在方寸之间的玉器上,并在礼仪文化之中得到演绎。邱承墩墓葬出土的两件玉佩也呈现了一种开放式的重复纹饰,蟠螭纹璧形佩和螭凤纹璧形佩。有研究者提出“繁缛细密的蟠螭纹、螭凤纹来源于群蛇集积的‘蛇扭丝'交配的形象,互相蟠结在一起象征了人们对于生殖、财富、丰收的向往”[14]。另一件螭凤纹璧形佩融合了浅浮雕的蛇与凤,减地部分又阴刻斜线纹,既简约又有层次,将蛇纹和凤鸟纹合在一起,极具地方特色。这种“有意味的形式”的纹饰成为探索越国玉器风格与审美观念的重要途径。

在谷纹玉器和乳丁纹玉器中(图3[3]120),也呈现了对线的符号化提炼和韵律性表达。古代饰以谷纹的玉器被视为祥玉,谷纹是谷物颗粒饱满的象形,乳丁纹则被认为是谷纹的简化。但是谷纹有方向感,每个单独纹样,都由一个圆加一个弧线构成,给人以一种运动的旋律感,仿佛自由茂盛生长的稻谷一般,谷纹圆鼓,手感圆钝,人们面对这样富有动感的纹饰,犹如看到了颗粒饱满、不断生长的农作物。谷纹的制作方法是以砣具阴刻谷芽状线纹,而乳丁纹只保留了圆形纹饰特征,以一种非常严密有序的方式进行排列。在战国后期至汉代,乳钉纹的类型演化为更多的视觉形式,有的以阴线相连,有的独立成纹,因此可以分为V字形、阶梯式及独立式乳钉纹三类。从审美角度来看,这种极其简易的、类似于几何形体的纹样在阿尔弗雷德·C·哈登看来,是写实图画被简化到难以辨认的地步所进化的结果。他借用达尔文的方法理解纹饰的进化,这种纹饰通常也用于同时期的青铜器、原始瓷上。

谷纹及乳丁纹的纹饰特征和越国的文化理念紧密相连。首先,它们是越国神玉文化观念的体现。在相对恶劣的自然环境中,越人面对现实生活中农耕、战争的问题,保留了神玉的实用主义观念。“玉足以庇荫嘉谷,使无水旱之灾,则宝之”,人们认为古玉“有阴阳双性,故可去旱涝,以保丰收”。将谷纹刻于玉器之上,他们相信玉可以庇佑粮食的丰收,它承载了越国先民对农耕的重视及其对丰收的希冀。

2.3 镂刻工艺与虚实相生的审美意境透雕是通过去除部分玉料的方式以凸显玉器的造型和纹饰,是玉器制作中的重要工艺之一。每个时期因制作工具不同而直接影响着玉器透雕工艺的变革。春秋时期的玉器,“随着管具打孔位置与金属线具拉切纯熟度的变化,产生出不同的透空形状”[4]46。透雕工艺能够使玉器看起来灵活通透,通过光学的折射显现出一种独特的光晕,表现出一种虚实相生、形态奇谲的审美形态。

蛇凤纹带钩(图4[3]14)是一件罕见的越国玉带钩,工艺上采用透雕的手法制成。带钩最早出现于新石器时代,良渚文化时期发现了十余件玉带钩,带钩造型规整,形体较小,只有反山一件刻有兽面纹,其余皆为素面。到了春秋战国时期,也多为素方体形和勾云纹琵琶形,制作精美并使用镂雕的实属罕见,鸿山越墓这件便属其中之一。带钩作为古代身份地位的象征,始终是帝王贵族的心爱之物,除了作为礼器外,也往往作为明器出现于墓葬中。王仁湘曾把玉带钩分为方牌形、方体形、曲棒形、琵琶形和异形几类,其中以琵琶形最多,方牌形最少。鸿山越墓这件属于方牌形,蛇凤纹带钩形态决定其耗材略多,但扩大了制玉者的创作表现空间。中国传统造型艺术讲究适形造型的美学原则,指的是在一定外形特征的轮廓内,通过对造型元素进行组织编排,呈现出饱满的画面感。这里蛇与凤的交织相连形成圆与方的设计构成,令此带钩动静结合,相得益彰。视角上充分考虑人们使用时的感知特征,采用俯视以扩大视觉空间范围。在细节的阴刻纹饰上,蛇首采用鳞形纹和绞丝纹,而凤身也有羽状纹饰,刻画精美。蛇凤纹带钩采取了透雕的工艺,体现出虚实相生的审美特征,蛇与凤的细密浅雕,与交织之际所产生的空灵之虚相辅相成,完美体现了普通立雕所不能及的意境,密不透风、疏可走马。作为士大夫葬丧使用的蛇凤纹带钩,与遍及中原文化及楚文化的“龙”形象不同,图式中保留了越人图腾崇拜的蛇形象,充分展现了越国玉器的文化信仰与审美特征; 在造型中呈现出的时代审美意识及高超的工艺制作水平,共同造就了具有虚实相生意向的视觉图式。

双龙管形佩(图5[3]28)采用对称式造型特征,中部为方管,两侧各一龙,龙回首,身体呈S形。透雕工艺使得龙的造型凸显,玉佩温婉内敛的气质扑面而来。此刻,玉器上的两条龙威风不再,展示出来的则是一种环曲委婉、温润灵秀的柔美气质。透雕的工艺丰富了玉器的空间张力和视觉效果,也在质料层面表现了玉本身的透彻与温润,使得玉器产生虚实相生的审美意蕴,玉器由此成为权力象征的实体符号、审美趣味的理想图式和生命表征的物质载体。

3 结 语越文化与楚文化同源,充满着浓厚的巫性色彩,其艺术造型来自古老的“交感巫术”所生发出的“人神共娱”,这种艺术风格代表了中国审美精神的另一个侧面,相比北方文化所提倡的温柔敦厚与含蓄中和,越文化则带有一种南方巫文化的浪漫与张扬,这样就创造出了极具想象力与浪漫主义色彩的艺术造型。这种形式的背后是一种复杂而饱满的生命情感,线条挥洒自如的同时凝聚着厚重的生命思考,玉由此成为人介入自然万物的媒介和生命意志的载体,成为将人的生命导向自然的通路。这成就了越玉在细节设计上不拘于常见的造型,兼具饱满和灵动,表达了越人想象力的无限扩张,其背后是天地神人四方交汇的“自由游戏”[15],是内部情感与外部世界的共同和谐。

越国的社会发展和文化信仰从根本上影响了玉器的纹饰与形制,它脱离了良渚文化时期雄伟庄重、方圆合度、雕琢精致的风格,突破了之前神圣的内涵表达,进而演变为一种轻松、活泼、自由、浪漫的审美趣味。在视角上突出侧面取像、俯视取像等强化主客体意识,由此呈现出追求动势、开放式节律与虚实相生的造型特征及审美意境。与此同时,“鸟蛇并绘”的复合形象,体现出鸟、蛇的双重信仰,反映了越人在生产生活中因现实需求所导向的泛灵论思想,突出越人实用主义的传统观念及丰富的想象力,展现了东南一隅独树一帜的风格特征,成为探寻中华玉文化及审美精神的丰富史料。这有助于我们合理地、系统地理解中国玉器艺术史,并且借由玉器这一艺术类型体味它在人类历史进程中所发挥的社会功能和文化价值。

- [1] 陈元甫.越国贵族墓葬制葬俗初步研究[J].东南文化,2010(1):49.

- [2] 徐颖.从杭州半山出土玉石器管窥越国贵族用玉等级[J].杭州文博,2013(1):40.

- [3] 张敏.越国玉器的等级研究[J].东南文化,2011(4):59.

- [4] 南京博物院,江苏省考古研究所,无锡市锡山区文物管理委员会.鸿山越墓发掘报告[M].北京:文物出版社,2007.

- [5] 弗朗兹·博厄斯.原始艺术[M].金辉,译.上海:上海文艺出版社,1989:8.

- [6] 闻一多.伏羲考[M].上海:上海古籍出版社,2009:26.

- [7] 崔卉萱.越国鸟虫书与鸟虫崇拜探析[J].浙江科技学院学报,2017,29(2):98.

- [8] 祝兆炬.越中人文精神研究[M].南昌:百花洲文艺出版社,2007:11.

- [9] 吴棠海.中国古代玉器[M].北京:科学出版社,2012:127.

- [10] 李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001:28.

- [11] 孟文镛.越国史稿[M].北京:中国社会科学出版社,2010:506.

- [12] 莱辛.拉奥孔[M].朱光潜,译.北京:人民文学出版社,2008:114.

- [13] 尤仁德.古代玉器通论[M].北京:紫禁城出版社,2004:97.

- [14] 王汇文.越国原始瓷装饰与蛇图腾意象解析[J].装饰,2011(4):94.

- [15] 康德.判断力批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2017:52.

图 1 三件凤形佩

Fig.1 Three phoenix-shaped jade pendants

图 1 三件凤形佩

Fig.1 Three phoenix-shaped jade pendants