欧美现代艺术史学科的确立是以形式分析方法的形成为标志的,西方图像学研究方法的确立,将西方艺术史研究方法从对作品的描述转向对作品的“解释”,即从作品内容转向作品的意义,这种研究方法使艺术进入其自身并显现本质。美国艺术史家欧文·潘诺夫斯基认为图像学研究方法的第一步就是建立形式分析,但他的理论并非唯形式论,其核心是从形式走向“内在意义”。欧文·潘诺夫斯基在其《艺术视觉的意义》中写道:“在一件艺术作品中,形式不能与内容分离,色彩、线条、光影、体积与平面的分布,不论在视觉上多么赏心悦目,都必须被理解为承载着多种含义。”[1]同时,他在另一本著作《作为象征形式的透视》中也明确提出:“透视不再是一个技术问题,它变成一个艺术问题。因为透视在本质上是一把双刃剑:它为物体创造空间,使其具有可塑性与姿态性。”[2]英国形式主义美学家克莱夫·贝尔在《艺术》一书中也对“形式”作了新的解释,提出有意味的形式应该是西方视觉特有的属性:“离开它,艺术品就不能作为艺术品而存在; 有了它,任何作品至少不会一点价值也没有。”[3]美国符号论美学家苏珊·朗格将“有意味的形式”进行符号化转述和情感化表达,诠释为“表现性的形式”,认为艺术作品的“意味”与“意义”相类似,它是逻辑意义上的情感表现而不是语义性意义[4]。可见,在西方美术理论中对艺术作品“形式”(form)的研究高于内容而成为中心议题,形式中的“透视”“构图”“色彩”等要素的组合直接被视为“有意味的形式”。

以“三博士朝拜”为主题的画作在西方一直被画家所青睐。“三博士朝拜”在传统上是对艺术中耶稣诞生主题的称呼,画中三位东方贤士(巴尔塔萨、梅尔基奥尔、卡斯珀)被描绘成国王,他们跟随一颗星星去寻找那个降临的婴儿,并在其面前献上黄金、乳香和没药作为礼物并朝拜他。此主题从公元1世纪的西方墓室壁画到文艺复兴时期前后各个时期的油画、雕刻等艺术作品上,都有不同形式的呈现,其“出场方式”从平面性精神空间的表达转向三维立体空间的呈现。从此主题作品构成元素来看,圣母和圣童的面容从早期的侧面转变为正面,三博士形象塑造从神性走向世俗化。从地下墓室和石棺模型的图案中引发了西方自拜占庭到文艺复兴时期艺术家的绘画热潮,主要包括乔托·迪·邦多纳、詹蒂莱·达·法布里亚诺、韦登·沃德·博施、桑德罗·波提切利、列奥纳多·迪·瑟·皮耶罗·达·芬奇直到安德烈亚·曼特尼亚等人。在文艺复兴时期,绘画、雕刻作品往往受赞助商要求而呈现不同形式与内容。另外,此主题也被画家当成自画像插入画面,这其中包括两种情形:一种是画家将自己以旁观者的身份植入其中,使人物参与到事件中; 另一种是直接将自己作为历史宗教人物参与其中朝拜,两者都有不同的形式与意蕴表达。贝诺佐·戈佐利、桑德罗·波提切利和达·芬奇等画家的此主题作品就属于第一种。这是一种以隐喻性的方式来呈现画家自身的诉求。

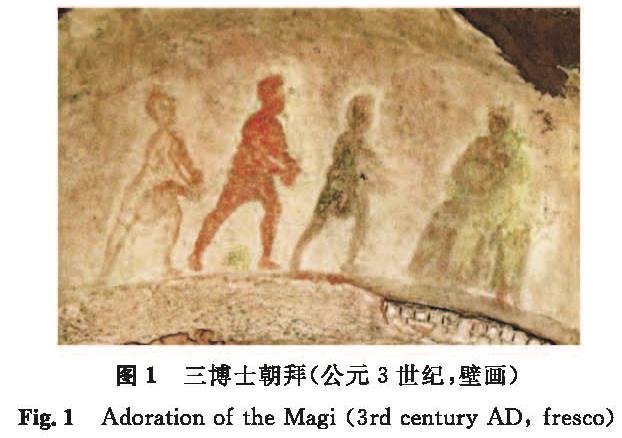

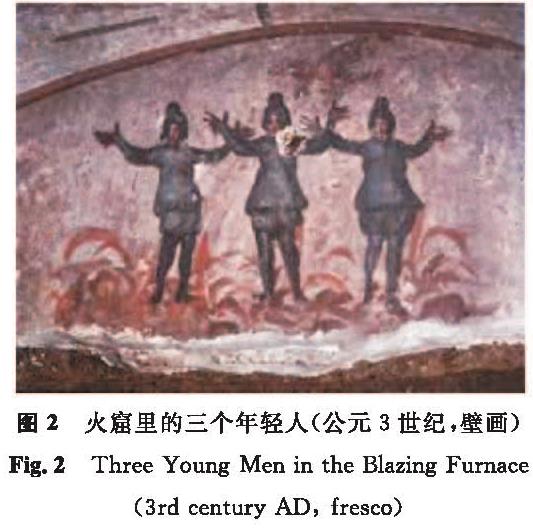

1 文艺复兴之前艺术媒介形式表达1.1 墓室壁画之精神空间现存最早的“三博士朝拜”主题形象的描绘出现在公元3世纪地下墓室的一幅壁画中(图1)。基督教传教的早期,大部分绘画都描绘在墓室,这一“隐蔽”的形式也被黑格尔认为是以古希腊为代表的古典主义艺术向浪漫主义艺术转变的最初形式。此壁画横跨罗马普里希拉地下墓穴的拱门,从图1中可见有三个穿着短外衣的影子,大步走着,伸出双手向坐着的母亲和孩子呈上礼物。画面看起来非常简单,没有城市风景的古典再现与艺术的光彩照人,也没有对生活场景的生动描绘,只有三个动作相似、色调单一、平面化的人物影像,侧身平行排列于一条线上,空间的纵深感完全被忽略。维也纳学派美术史家德沃夏克在《作为精神史的美术史》中提到另一幅在罗马普里奇拉的地下墓室壁画《火窟里的三个年轻人》(图2),这些人物同样不是在深度不同的空间中呈现出来的,在这种单位空间水平上,人物仅简单地一个个挨着排列或对称地分布于重要人物两边,每个人都保持同等的距离,也尽量靠近画框排除任何深度感。这也是苦难和救赎的象征性故事在这幅描绘了圣经故事“火窟里的三个年轻人”的壁画中的体现[5]。在这幅画里,艺术家回避了那些古典艺术家认为的优秀艺术所必须具有的绘画要素,只展示了一种粗大的轮廓。有人认为这是绘画的衰竭,但德沃夏克与李格尔一样坚定地认为这肯定不是艺术的衰落,也不是工匠手艺失传或野蛮人破坏的结果,而是艺术的重新定向。艺术上的重新定向来源于精神上的“重新定向”,单纯的线性勾画与单一颜色没有可以表现的空间,总体上缺乏立体感和构筑性。非古典主义的方式其目的都是展现那个时代的精神“气候”与空间。从画作中可见,那个时期的人们生活态度转变了,注意力从世俗物质的感官体验转向了新的信仰,古典艺术中真实的空间和优美的人体等要素,便被当作表达精神信仰的障碍而被去除。总体来看,墓室壁画构图分散,形象呆板无生气,但内在的精神性却将画面统一起来。

1.2 雕刻媒介中的形式传达

“三博士朝拜”的另一个早期图像出现在收藏于梵蒂冈皮奥·克里斯蒂亚诺博物馆的公元4世纪的一块墓碑牌匾上(图3),这块牌匾是数千个嵌入地下墓穴狭窄通道墙壁的代表作之一。画作中人物手拿礼物脸部向右一致排列,圣母子的位置和三博士几乎处在同一水平线上,死者塞弗拉(Severa)的致敬词“愿上帝保佑你活着”(DEO VIVAS)的文本在三博士左边,她的手指指向右边,将注意力转移到“三博士朝拜”的图像上,似乎给观者以识别、解释和遵循的标识意味。虽然图像只是线描勾勒,但这里有重要的细节,如短外衣、斗篷和帽子,这是与东方民族有关的特征。这些帽子是可识别的弗里吉亚帽(自由之帽)(图4),是希腊和罗马的神话、传说和历史中用于识别来自安纳托利亚、黎凡特和美索不达米亚的人的依据,这些人物在公元2世纪和3世纪被用来代表密特拉神,对密特拉神的崇拜吸引了罗马帝国的士兵和中下层阶级。因此,这幅图像传递了这样一个信息:马太福音中的“三博士朝拜”不仅与东方且与东方宗教特别是与天文学智慧相关联。在整个罗马帝国洞穴般的避难所中出现浮雕和壁画的背景下,“三博士朝拜”可能让一些观者想起了从密特拉教等异教到基督教的转变。除了帽子,蚀刻在塞弗拉(Severa)牌匾上的人物的翻腾斗篷也是密特拉服装的标准特征。这说明在基督教发展过程中,图像形式从罗马艺术中借用艺术来加强与密特拉的联系,但它也传达了三博士寻找和接近孩子的能量,孩子以同样的能量向他们伸出手。

视觉形象的直观性比文字的解读更有利于宗教在世纪初(公元2~3世纪)民间的传播。公元3世纪晚期和4世纪开始,更多受过蚀刻牌匾或绘制壁画的工匠被委托在石棺上雕刻旧约和新约的故事。三博士带着他们的东方着装、礼物和引导星出现在众多雕刻中。收藏于皮奥克里斯蒂亚诺博物馆的大理石浮雕作品生动地描述了三博士给上帝之子和他母亲献礼(图5),图中耶稣被圣母抱着,裹在襁褓里。在王座的后面,我们可以区分空马槽,中间段是两个象征性的动物牛和驴,右侧的圣约瑟夫右手握高杖,举起左手。人物大小前后不作区分,平面横向排列,没有远近空间表达。人物虽有结构造型,但雕刻趋于简单。同样的形式排列在收藏于皮奥克里斯蒂亚诺博物馆的4世纪中期时的“三博士朝拜”浮雕可见(图6)。图6中,三博士被呈现为手持礼物的年轻人,动作造型变化几乎不大,戴着弗里吉亚帽,穿着法衣,背后被遮挡的三只骆驼象征着他们出发的地点和遥远的想象。第一个法师用他的右手展示了位于坐在宝座上的圣母和耶稣上方的指路之星,作者没有给这两个人物戴上神圣的光环,而以侧面的方式表现圣母,此时的圣母和耶稣似乎有着一点人性化的特征,传达一种内心的平静感。在这个依旧以人物平行排列,没有透视与空间意识的视觉图式中,我们看到了古典艺术的痕迹。

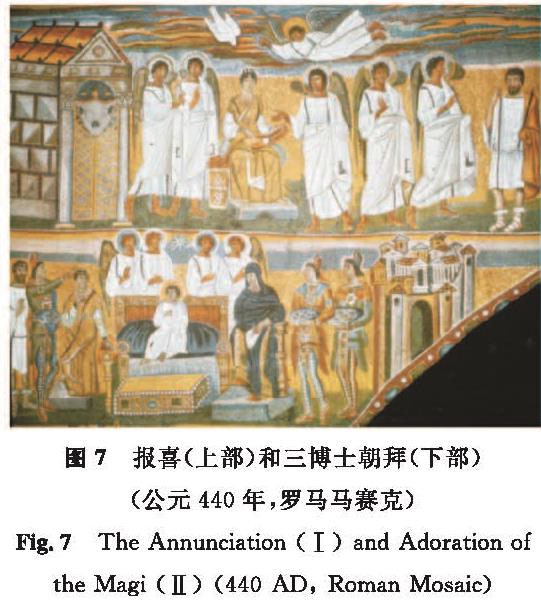

图7 报喜(上部)和三博士朝拜(下部)(公元440年,罗马马赛克)

Fig.7 The Annunciation(Ⅰ)and Adoration of the Magi(Ⅱ)(440 AD, Roman Mosaic)

现存最早以马赛克为媒介的“三博士朝拜”主题的创作是公元440年出现在罗马的圣玛利亚·马焦雷大教堂的中殿拱门上(图7)。在这座巨大的大教堂里,沿着中殿墙壁的马赛克描绘了亚伯拉罕和雅各布、摩西和约书亚的关键事件。在拱门左侧的中心位置,三博士的访问被描绘成在一个神殿里(图7下部),三博士故事情节被细微改变,耶稣坐在一个包括玛利亚、约瑟和天使的宫廷宝座上,图像左边一位身着五颜六色东方斗篷、帽子和长裤的法师指着孩子头顶上的星星。在图像的右边两个穿着相似的人眼光似乎从右边看着一个坐着的女性身影,圣母身穿黑色长袍,拿着卷轴,无疑代表了库迈亚西比尔(希腊罗马宗教中的一个人物),而那些穿着白色长袍头戴光环的“神像”象征或演说着耶稣的降临。另一块公元6世纪的一对象牙铰链面板(图8),也许是构成书籍封面的两个面板之一。图像中耶稣被放置于圣母的胸前,三博士人物环绕周围,这种环绕形式突破原有的横向平行排列,母亲和孩子以正面的方式在同一空间出现,象征了耶稣的灵魂和肉体双重性质。构图里的三博士和一个天使紧紧围着圣母和耶稣,呈现了神的中心化结构模式,在这里没有星星的形象,天使创造的对称性的构图反映了三博士由天使指引的惯例。顶部左上方有两个十字架,框架内外各一个,这是基督教通常的象征符号。三博士手里的亚麻布用来隔离礼物,使其免受人类接触,这些细节与做法深深根植于异教仪式和罗马宫廷惯例。公元8世纪早期的法兰克棺材上的鲸骨箱面板上也有此主题的描绘(图9),右侧图面展示了“三博士朝拜”,铭文(,“贤士”)标识带着传统礼物的三博士由星星带领靠近圣母和耶稣,法师脚边一鹅状鸟可能代表圣灵鸽子或天使,左侧场景描绘了日耳曼传说中的史密斯韦兰的元素,理查德·弗莱彻认为这种场景的对比,从左到右,旨在表明皈依基督教的积极和良性影响。

公元8世纪,拉齐斯祭坛以“三博士朝拜”为主题的装饰性浮雕(图 10)中,圣母坐在高高的木制宝座上,耶稣坐在她的腿上,左边是三位手拿礼物的贤士,上方天空是水平放置的天使,象征着神性引导他们前进。伸出手的天使反映了一个传统:将耶稣的洗礼和主显节合并在一起,其效果是强调耶稣的神性和圣母的特殊地位,圣母额头上刻有十字架,显现中世纪基督的重要地位。透过中世纪“三博士朝拜”主题图像可以看出,这种艺术不注重客观世界的真实描写,而是强调精神世界的表达,因此,它往往以夸张、变形、改变真实空间序列等多种手法来表现。

到公元11世纪,三博士的着装记忆在文化中消退,三博士被“国王”形象替代,但由于占星术和伊斯兰教在东方的主导地位也可能对故事的解释和描述方式产生影响,因此教会和世俗统治者之间的斗争也可能出现在三博士的新面貌中。

2 文艺复兴时期油画媒介的“形式”意味当古老的传统文化艺术回到意大利文化中,文艺复兴新的认识体系的壮大伴随着中世纪宗教意识的严峻性和局限性开始消解,人们对自身、社会组织、自然世界和宇宙的新看法改变和扩展了世界观。人类中心主义、拟人主义与自然主义泛神论的结合,越来越多地引领了文化艺术。古代神话意识中固有的人与自然之间的有机联系被隐含地引入了先前形成的关于宗教假设的艺术表现体系,到了14世纪则打破了通常的教规、中世纪的禁欲主义和世俗的经院哲学,文艺复兴艺术开启了对古代著名神话题材的新解读。文艺复兴时期艺术由达·芬奇开创了一个复杂的体系,充满了各种象征意义的图像获得了一种明显的寓言声音,艺术家因表达对未来世界的渴望而研究了一系列表达方式,而艺术家的作品需要观者以同样好奇的眼光来看待它们,这就需要深入探究文艺复兴时期文化背景,从问题的角度出发进行思考:“艺术家为什么在解决画面时选择了这种方式?”“图片中每个形象的含义是什么?”密切关注图像的“透视”等相关形式,这有助于揭示作品的内在隐喻与意义。

2.1 文艺复兴早期的世俗化文艺复兴早期的宗教绘画中既延续了中世纪的美术特征,同时也预示文艺复兴时期的精神气质,将人的情感融入主题性创作,渐渐趋向世俗化。这预示着现实主义绘画风格即将进入高峰。世俗化是人从神的框架下脱离,如彼得·贝格尔所言:“我们所谓的世俗化,意指这样一种过程,通过这种过程,社会和文化的一些部分摆脱了宗教制度和宗教象征的控制。”[6]

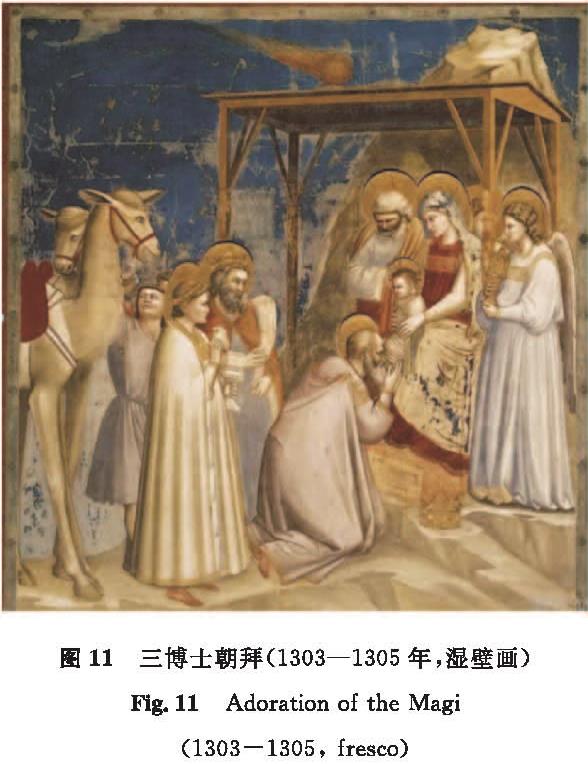

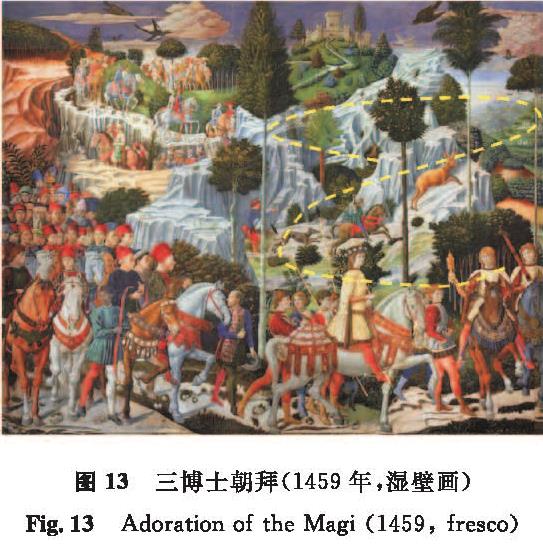

文艺复兴时期,最早以“三博士朝拜”为题材绘画的是乔托,图 11是乔托在斯克罗维尼教堂所画的场景之一。乔托画中的人物都穿着看似逼真而有质感的衣服,我们可以看到,这些衣服自然地悬挂在他们的身体上,赋予了衣服尺寸和重量,同时我们还可以观察到光环是如何围绕人物头部的。对文艺复兴前的三博士图像研究可知早期人物展开为平板的视觉效果,而从14世纪开始,微弱的透视和人物的肉体感有所显现,乔托的湿壁画中耶稣降生的马厩顶部呈现了一个四边形,可视为一个两点透视的早期符号,只是视平线高于人物,这些人物似乎被有意安排在每个角落的位置,而圣母和耶稣则被安排在黄金分割点的位置,左边三博士占据了画面的一角,这似乎在提醒人们注意一种更巧妙的构图,仔细看圣母的形象被抬高了以至让视觉产生了一种似乎类似于三角形的构图。再看14世纪中叶意大利哥特派画家詹蒂莱·达·法布利亚诺的“三博士朝拜”的祭坛蛋彩装饰画(图 12),朝圣的队伍绵延天际,衣着光鲜的三博士带着光环,聚集在画面的前方从队列的远近空间中呈现出近景、中景和远景,透视似乎呈现了连续的“S”形的曲线流动来引导观者的视觉流动,从远处的小“S”形到近处的大“S”形的流向,使得视点落在三博士和三博士最后站着的那个人上,那个人就是手持猎鹰的富商赞助人斯特罗奇。文艺复兴时期赞助人在艺术中的作用体现得更加充分,艺术家赞助者大致有四种:一是商业和手工业行会等市民团体,他们委托艺术家对公共建筑进行装饰; 二是宗教团体,如托钵僧会、圣方济各会及多明我会都是艺术家艺术创作的主要赞助者; 三是欧洲和意大利境内王国、公国和共和国的宫廷和富有家族,如佛罗伦萨的斯特罗兹家族和美第奇家族; 四是赞助者就是一些比较富有的个人,而这些个人往往和当时的大家族赞助者有着密切的联系。图 13这幅作品正是艺术家受赞助人的委托描绘中世纪骑士礼仪的豪华场面,同时借用一种有意味的透视来表达赞助人对圣母与耶稣的虔诚感情。其实,文艺复兴运动就是在羊毛商行会赞助的一项雕刻艺术的竞赛中开始的,1401年,佛罗伦萨洗礼堂才在羊毛商行会的资助下制作了第一扇青铜大门,使得20岁出头的吉贝尔蒂在比赛中战胜了布鲁内莱斯,他从此放弃雕塑而去罗马研究古典建筑,也成为15世纪著名的建筑师和建筑理论家。1403年到1424年期间,羊毛商行会忽然决定不再采用旧约中的题材,而让雕塑家吉贝尔蒂改为表现新约中的故事,那件表现亚伯拉罕故事的作品也被保存起来准备放在第三扇铜门上[7]。可见艺术家背后的赞助人直接影响了艺术家的创作意图,这也许是文艺复兴时期艺术得以出现的特有的情形。

2.2 文艺复兴中期艺术家自画像的介入

文艺复兴时期“三博士朝拜”主题呈现在很多艺术家笔下,贝诺佐·戈佐利在1459—1463年间给美第奇宫绘制的湿壁画是其中重要的一幅(图 13)。波提切利受“钱币兑换商行会”的乔瓦尼·拉米委托,为新圣母教堂制作的木板蛋彩画,以及达·芬奇受教士所托,为圣多纳托的奥古斯丁修道院绘制的大型祭坛画等,都是以此为主题创作的。在这些画作中,艺术家将自身形象纳入画面,值得注意的是不同形象的自画像在“透视”形式下参与不同的故事情节。

2.2.1 作为旁观者的自画像贝努佐·戈佐里的这幅闪着光晕的壁画(图 13)名义上是讲“三博士朝拜”的事件,实际上是美迪奇家族的官方纪录片,这幅壁画更准确地应称为《三博士朝圣之旅》,画中三博士在旅途中,还没到达伯利恒,也没有出现圣母和耶稣的形象,前景中骑马的三位博士就是美第奇家族统治者的肖像,以父与子三人为首的家族不仅富有,而且还是佛罗伦萨的实际统治者。画面人物描绘呈现中世纪风格,“S”形的构图引导观者的视觉从前景人物依次排列伸向远处,在“S”形导向的游行队伍中那位隐藏在人群中表情异常、头部向外转并直视观者的人正是贝努佐·戈佐利画家本人(图 14),我们可以在戈佐利红色帽子上看到用金色写着的自己的名字。事实上,画家以此种方式向世人宣扬自己的身份与荣耀,其目的是让自己可以与赞助人一样流芳百世,而透视和自画像使画家和赞助人的意图得到了充分的体现。同时这种“S”形透视体现了空间的前后关系,前景和背景有两种不同的透视焦点,一高一低形成两种不同的视角,观者在同一张作品中可以切换两种不同“观”的方式。

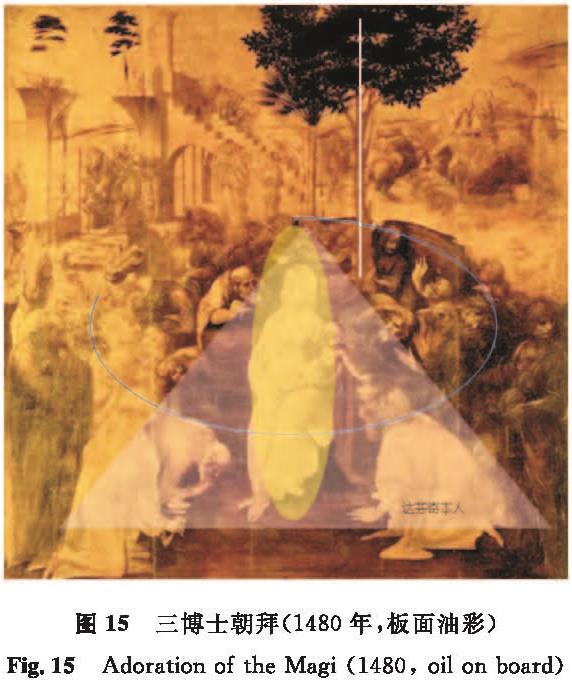

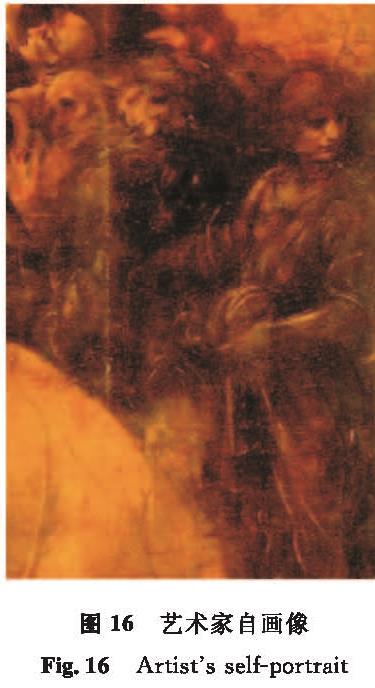

达·芬奇借鉴波提切利的金字塔构图与严谨的透视原理创作了大型祭坛画《三博士朝拜》(图 15)。此作品并非叙事性,而是通过三角构图的张力来显示其艺术新手法:圣母、耶稣和三位博士之间形成了稳定的三角关系,达·芬奇自己的形象被设置在右边三角区之上,即一位向外看的穿着长袍的人(图 16)。

图 16的上半部分画了两个场景:

左边是一个破败的古庙的形象,右边是一场骑兵的战斗。在上半部分的两个场景中,圣殿向我们展示了古代传统与它的新崛起,有着明显复兴的历史,这是由凯旋的飞行的马匹、一个骑手和腾飞的女性形象所表明的。这一场景象征着古代思想和艺术传统进入文艺复兴时期的文化。这是两个时代的交汇,带来了复兴和更新。在素描的右上部分,以动态的视角展示了一个不同场景:两个好战的骑兵作为两个对立的力量进行战斗。事实上,在绘制此战斗场景时,艺术家期待着另一幅杰作——“安吉亚里之战”(最大的壁画,创作于1506年晚期,不完整)。它已经成为艺术家在解剖学教育中的一个极好的范式。在这两幅作品中,传达了同一个思想:战争的恐怖和对抗残酷的斗争,正如马惊恐的眼睛最有力地表达了它们的愤怒。这一场景表明了战争、征服和各种与邪恶对立的性质,这看起来像是达·芬奇对人们的预言性警告。这一幕的背景是群山,根据古代神话,群山将我们转向宇宙,作为宇宙秩序的象征。宇宙和谐思想是上古时期人们的基本观念。

右边远处的山上几乎看不到大象的形象,从古至今,大象一直是繁荣、可靠和力量的象征。在我们看来,达·芬奇的作品传达的正是人类传统认同的合理和谐与稳定的世界理念。图中素描部分“三博士朝拜”有一个中心构图,圣母和耶稣的形象是统一的中心,从示意图上看,它以三角形的形式表现出来,这是达·芬奇作品的典型代表。在这个集中的场景中,精神主题被鲜明地表达出来,通过形象化的隐喻来完成。耶稣的身体、手和情感的姿势吸引观者的注意力,事实上,在达·芬奇的作品《圣母玛利亚》和《贝诺瓦·圣母玛利亚》中也可以看到婴儿的这种活动:耶稣的小手触摸小金翅雀或伸手去拿花,主题是和谐,是人与自然的神性统一。在有婴儿图像的主题中,研究人员注意到达·芬奇崇高而庄严地给予尘世母亲的喜悦。因此,作品中的天堂形象以一种特殊的方式呈现,就像普遍的宇宙力量一样,作为真正世俗幸福和繁荣的神圣意义的象征符号。人物背后的建筑具有强烈的空间透视感,可以从现存于乌菲兹美术馆的馆藏作品里看到透视及其科学。构图中人群环绕在圣母身边,形成一个半圆形,并且在圣母的身后出现了一块岩石和一棵树,使人物形象充满动态和变化。背景被两棵树自然地分成两半,左边是带有醒目楼梯的废墟,右侧则是一个战争的场景。有研究者认为最右侧向外看的年轻人正是达·芬奇的自画像。塞拉西尼博士在红外线视线下发现的底稿是战斗的场面,好像是另一幅失踪巨作《安吉利之战》的预演,同时背景建筑呈现一点透视和二点透视的混合模式,极具神秘感。在画面中植入画家形象似乎成为文艺复兴时期一种惯例性的“出场方式”。同一时期吉兰·达约《驱逐约阿希姆出教堂》(1483—1486年)的壁画也将自己放入几乎相同的位置,但不同的是吉兰·达约身边的人身份已转变为家人与师长,其本质在于提升自己的社会地位。

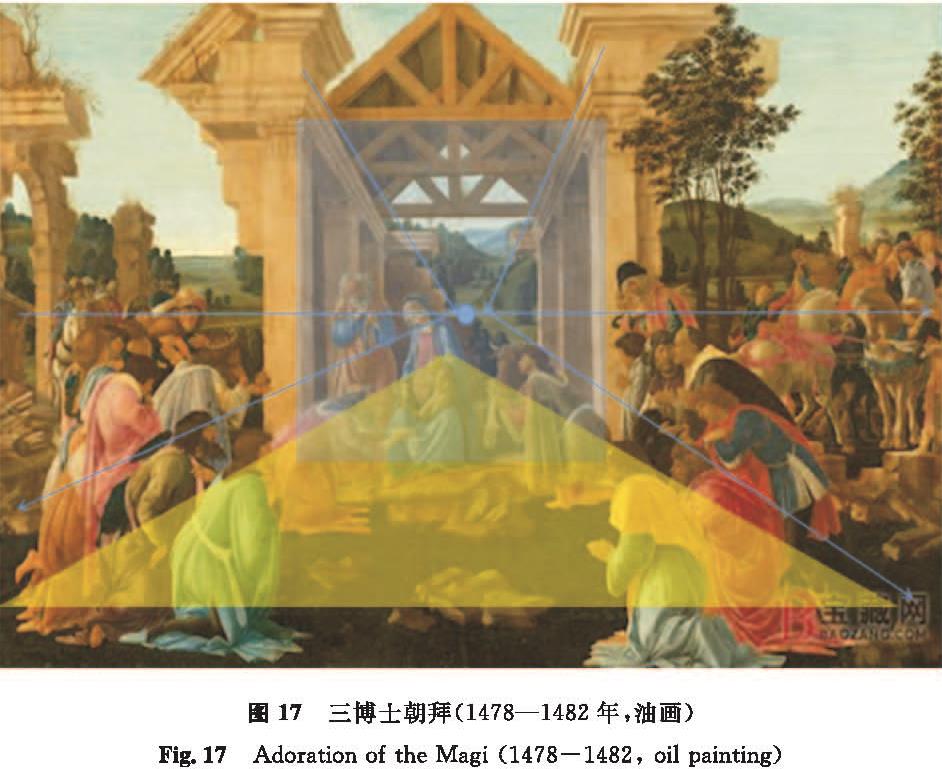

2.2.2 作为参与者的自画像另一位佛罗伦萨画家桑德罗·波提切利在1466—1510年间为“三博士朝拜”主题画了几个版本。文艺复兴中期科学的焦点透视在波提切利的线性和装饰性的“三博士朝拜”图中被彻底呈现(图 17)。图 17中的背景是一个古典寺庙的废墟,而不是一个简陋的马厩,此背景强调了基督教起源于异教的废墟; 同时,“圣母”符号被背景的建筑“界框”起来,建筑成为圣母身体的延伸,使得这一符号从周围凸显出来。画中建筑和圣母融为一体,两者互相渗透,形成统一的整体,画面中一点透视散发着对其余所有人增加的一种神秘的力量,同时周围所有人的目光都朝着视觉中心点的圣母。从画中他们的手势可以看出每个人对面前的神圣神秘的虔诚、敬畏和沉思。可见,在构图上艺术家抛弃了之前松散式的构图形式,采用带有“偶像式”的稳定的构图手法,焦点透视引导观者把视线聚焦在圣母身体上,底部呈现三角形构图,圣母在三角形的顶端,其余的人物因身体位置的下降而导致身份的降低,此时,权威覆盖并确立在此点。

在另一张波提切利的画中(图 18),画家用三角形构图巧妙地展现了自己及其主要资助人美第奇家族的主要人物。瓦萨里曾经解释这幅作品里的人物,画面上那个接触圣婴脚的年老的贤士是被誉为佛罗伦萨国父的科西莫·德·美第奇,就是老科西莫,他处在三角形构架的一边,那些穿白色长袍的是老科西莫的子孙,也是洛兰佐·德·美第奇的弟弟朱利亚诺·德·美第奇,在他后面对那个孩子表现出感激崇拜的人,是老科西莫的次子乔瓦尼·德·美第奇,三角形构图里中央前景跪着穿红色斗篷的人是老柯西莫的长子皮耶罗一世·德·美第奇(即朱利亚诺·德·美第奇与洛兰佐·德·美第奇之父),而在三角形最后边的看向观者的黄衣青年正是画家本人。图 18中波提切利将自己包装成金色的头发,穿着黄色长袍,眼神自信,人物位置被放置在三角形构图的三个主要焦点的右边点,映射了形成这件作品的关键因素:画家、赞助人与圣母,这些具有权利象征的人物和画家本人都在三角区的重要位置,这足以说明画家“制作”的目的是显示自身身份与权利的上升,显示了画家对政治地位的诉求。

2.2.3 作为宗教扮演者的自画像1848年,丢勒的第一幅自画像正是藏于佛罗伦萨乌菲齐美术馆的《三博士朝拜》(图 19)。不过他将自己放置在画面的中心,扮演着主角的身份,金色头发,披着绿色长袍和金色披肩,假扮成耶稣的模样而成为视觉中心,他的视线没有移出画面,但表情显得忧郁,左下角圣母子的位置成为他的陪衬,人物形象也变得世俗化,表情平淡。画家将自己置于中心位置,超越过去在侧面放入自画像的画法无疑是一个大胆的创新,这实则是为自己打造尊贵的地位。

文艺复兴时期不同的艺术家在面对同一题材进行创作时,画家的身份在画作中从一个随行旁观者演变成尊贵崇高的形象,这种身份和位置的重要性正是通过画面中的“透视”“构图”“色彩”等要素的综合运用来隐现的。

3 结 语相同的题材在不同时期有着不同的内涵,这就是英国艺术批评家克莱夫·贝尔在其著作《艺术》中提出“有意味的形式”之艺术作品的本质属性。这种形式在“构图”与“透视”的观照下激起我们探索的欲望,正如贝尔认为,在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起了我们的审美情感,这就是“有意味的形式”。从地下墓室壁画到文艺复兴时期的油画,对主题的解释实则是透过隐藏在图像里的形式来揭示并再现那个时代的历史与文化,纯粹的“形式”是没有意义的,从同一主题的不同时代的图像学角度来解释图像,正是一种回归艺术本体论的方式。

- [1] 欧文·潘诺夫斯基.视觉艺术中的意义[M].邵宏,译.北京:商务印书馆,1970:205.

- [2] PANOFSKY E. Perspective as symbolic form[M].New York:Zone Books,1991:67.

- [3] 克莱夫·贝尔.艺术[M].马钟元,周金环,译.北京:中国文联出版社,2015:4.

- [4] 杨祥民,王倩.“有意味的形式”与“有形式的意味”:反思克莱夫·贝尔关于艺术的定义[J].美术观察,2020(9):71.

- [5] 德沃夏克.作为精神史的美术史[M].北京:北京大学出版社,2010.

- [6] 美彼得·贝格尔.神圣的帷幕[M].高师宁,译.上海:上海人民出版社,1991:31.

- [7] LETCHER R. The conversion of Europe:from paganism to christianity[M].London:Fontana Press,1997:269-270.

图 1 三博士朝拜(公元3世纪,壁画)

Fig.1 Adoration of the Magi(3rd century AD, fresco)

图 1 三博士朝拜(公元3世纪,壁画)

Fig.1 Adoration of the Magi(3rd century AD, fresco)